■最終更新日:2025.6.10

【農薬ドリフト対策】防風施設「自立くん」が選ばれる理由と飛散抑制効果

病害対策や害虫対策、腐敗対策などさまざまな場面で必要となる農薬ですが、使用の際には必ずドリフト(農薬飛散)について注意・対策を行う必要があります。購入できる全ての農薬は、もちろん十分な審査体制によりその安全性が確認されていますが、余計な飛散は当然避けるべきです。特に周囲に民家であったり他の農場などがある場合、より一層の注意が必要となります。

このようなドリフト(農薬飛散)ですが、実は適切なネットを遮蔽物として設置することで全体の約99%の飛散を食い止めることが可能とされています。

本記事では、弊社開発の自立型防風施設「自立くん」を用いたドリフト対策についてご紹介して行きたいと思います。

自立くんについて

「自立くん」は弊社東京戸張が開発した自立型防風施設です。自立くん最大の特長は、控え柱を使わずに高い防風性能を獲得することに成功しており、一般の防風施設に比べ省スペースでの設置が可能な点で、今までは防風施設を建てることのできなかった多くの場所に設置が可能となっています。

自立型防風施設「自立くん」の基本的な性能については、以下の記事をご参照ください。

【台風・暴風対策に】高強度・省スペースの防風施設「自立くん」

https://tokyotobari.co.jp/tobari-net/2025/02/05/post-937/

■ネットの付替でドリフト防止を実現

九州地方を中心に、現在多くの農場で活躍している自立型防風施設「自立くん」ですが、実は台風などの強風対策だけでなく、使用しているネットを付け替えることにより「ドリフトの防止(農薬の飛散防止)」として機能させることが可能です。

それではどうのようなネットを遮蔽物として使用するのが良いのか、解説して行きたいと思います。

ドリフトとは

まずドリフトについてしっかりと理解を深めて行きましょう。

車の運転に置いて後輪を滑らせながらカーブする走行技術も「ドリフト」であり、そちらの方が認知度が高いかも知れません。しかし農業用語としてのドリフトは全く別物となります。

■ドリフトってどういう意味?

農業におけるドリフトとは「農薬を散布した際に、意図していない作物や場所にまで飛散してしまうこと」を意味します。ドリフト(drift)は「漂う、漂流」といった意味の英単語です。空気中に浮遊した農薬が、風の影響などで目標としていた散布範囲の外へ流れて行ってしまうことを指しており、さまざまな危険を伴います。

■ドリフトの危険性

ドリフトの危険性については大きく2つが考えられます。

一つ目は「作物への影響」です。使用目的でない作物に農薬が付着した場合、農薬の残留基準値を超過してしまう可能性があります。特に出荷を予定している作物では流通停止につながる場合もあり注意が必要です。

二つ目は「周辺住民への影響」です。農薬が住宅地に飛散すると、住民が農薬に直接触れてしまう危険性があります。農薬が居住地域に飛散することで特に考えられるのは吸引した際の呼吸器へのダメージなど、健康被害へと発展してしまう可能性です。

ドリフト防止の方法は?

農薬のドリフト防止の具体的な方法として推奨されるのは「遮蔽物の利用」になります。

浮遊する農薬を物理的に遮る(吸着させる)ことができれば、その遮蔽物より外に農薬は飛散しないことになります。

遮蔽物は大きく2種類が考えられ、一つ目は「遮蔽植物(生け垣)」の利用、二つ目は「遮蔽ネット」の利用になります。特にオススメしたいのは後者の「遮蔽ネット」による飛散抑止になります。

遮蔽植物(生け垣)の欠点

オススメしたいの「遮蔽ネット」の側ですが、まずは遮蔽植物(生け垣)について考えてみたいと思います。遮蔽植物を用いてドリフトを防止する方法には、いくつかの欠点が存在します。

■木が成長するのに時間がかかる

遮蔽植物とは簡単に言えば木です、十分な高さに成長するのにそれなりの時間がかかります。これは誰もが真っ先に思いつく遮蔽植物の最大の欠点なのではないでしょうか?

ドリフトの防止に必要な高さは、野菜であればおよそ1.5メートル、果樹であれば4.0~4.5メートル以上が必要とされています。1.5メートルであれば植樹などでクリアできる可能性もありますが、4メートルとなると簡単に解決できる高さではないでしょう。

■木に鳥や虫が住み着いてしまうリスクがある

植物である以上やはり懸念されるのは鳥や虫が住み着いてしまうリスクです。

これは農薬飛散防止を目的とした遮蔽植物に限りませんが、例えば防風林のようなケースでもメンテナンスに労力をとられる話を多く耳にします。遮蔽植物の導入を検討をする際は、鳥害・虫害につながる可能性も考えなければなりません。

実際に防風林を防風施設「自立くん」へと切り替えた農家様の紹介を以下の記事で行っています。

【導入事例】防風林の悩みを解決!防風施設への切り替えで省力化

https://tokyotobari.co.jp/tobari-net/2025/03/26/post-1797/

最適な対策はラッセル織りネット

ここからは遮蔽植物の話を離れ、「遮蔽ネット」の話に入ります。

農林水産省の公開する農薬の飛散防止に関する情報には以下のように書かれています。

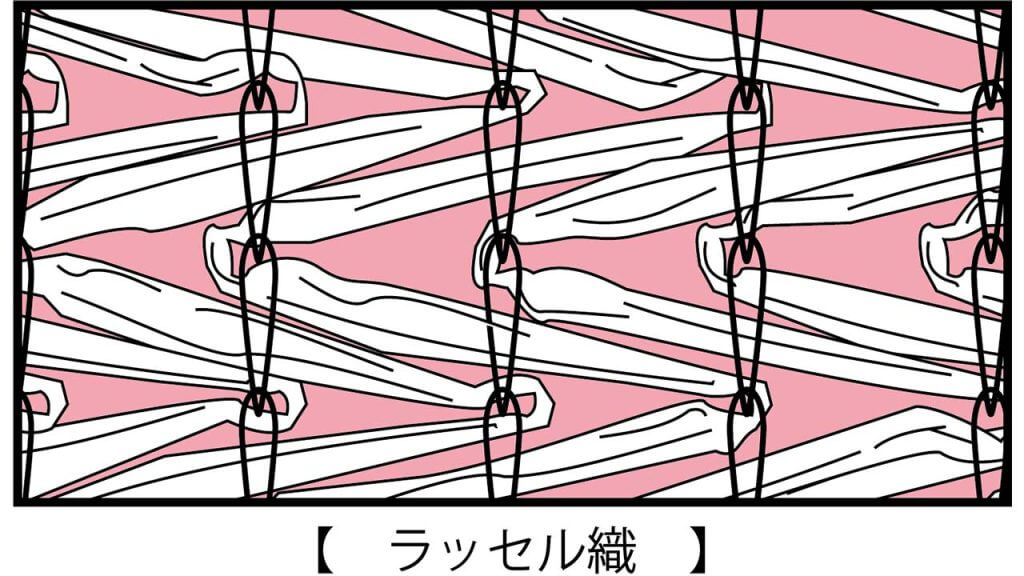

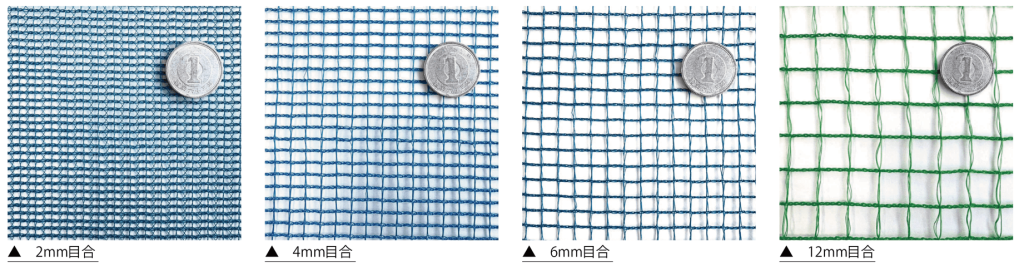

「ネットを通過する飛散粒子の遮断効果は、ネットの目合いが細かいほど高くなる。ラッセル織り(撚糸で編まれたネット)であれば2ミリ以下なら極めて高い遮断効果を有する。」

【参考】農林水産省:遮蔽物の利用

https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/gaicyu/g_nouyaku/manual/attach/pdf/index-8.pdf

また上記PDFの中には、風洞試験によるネットの遮蔽効果も明記されています。

大まかな内容を以下のリストにまとめました。推奨は2mm以下となっており、特に1mm目の遮蔽ネットであれば、約99%も飛散農薬を低減させるという結果が得られています。

| 衝突風速 | ネット(目合い) | 低減率 |

|---|---|---|

| 1.5m/s | 4mm目 | 67.1% |

| 2mm目 | 85.2% | |

| 1mm目 | 99.3% | |

| 3.0m/s | 4mm目 | 53.4% |

| 2mm目 | 76.2% | |

| 1mm目 | 98.6% |

■目は細かくとも通気性の良い素材は適さない

目がどんなに細かくても通気性の良い素材は、農薬飛散防止のためのネットとして適しません。

このようなネットの例として「防虫ネット」があげられます。防虫ネットは目合いこそ細かいのですが編糸が細いため、飛散粒子の遮断効果が低くなります。

理想的なネットとして、農林水産省の発表の通り「ラッセル織りのネット」が高い効果を発揮します。

■シートなど通気性が皆無の素材もNG

そもそもネットではなく、穴の無いシート状のもので覆えば良いのではないか?と考えられると思います。しかしシートのように通気性の一切ないものでは、今度は飛散粒子が舞い上がり、シートを乗り越える現象が起こってしまいます。

飛散粒子をネットなどの遮蔽物にぶつけるためには、ある程度の通気性が必要なのです。

スカイラッセル防風網と自立くん

自立型防風施設「自立くん」に使用されている防風ネットは、正式名称を「スカイラッセル防風網」と言い、実は農林水産省の推奨する「ラッセル織り」という要件を満たすネットです。

ただ、強風対策として用いられるネットは網目の大きさを細かくし過ぎると今度は通気性が悪くなり、圃場内の湿度を高め病害のリスクを生んでしまいます。

それだけでなく網目が細かい場合風を受けた際の負荷が非常に大きくなり、支柱をへし折ってしまう可能性すらあります。

そのため防風ネットには、4~6mm目のネットを使用することが一般的です。しかしこの大きさでは、ドリフト対策としては不十分と言えるでしょう。

■農薬散布の時だけ網を替えればいい

結論を言うと、農薬散布の時だけネットを付けかえればよく、それができるのが「自立くん」の強みのひとつと言えます。

自立くんに使用される防風ネットはスカイラッセル防風網というラッセル織のネットであり、その規格の中には2mm以下の網目を持つものも存在します。散布時だけ細かい網に張り替えることにより農林水産省の「ラッセル織、2mm以下の網目」という要件を完全に満たすことができるのです。

遮蔽ネットの効果が高いことは間違いないのですが、4メートルもの支柱を何本もドリフト対策のためだけに立てるとなると相当なコストがかかってしまいます。台風など強風対策として使用する防風施設「自立くん」の支柱を使うことで、より経済的にドリフトへの対策を行うことが可能となります。

まとめ

東京戸張の提供する自立型防風施設「自立くん」は、省スペース且つ高い防風性能を獲得した非常にスマートな防風施設として多くの農園に設置されています。

本来の使用目的はもちろん台風などの強風対策ですが、取り付けているネット2mm以下の網目のものへ付け替えることでドリフト(農薬飛散)の抑止にも、強い効果を発揮します。

もちろん、農林水産省より推奨される「ラッセル織り且つ2mm以下の目合い」であるスカイラッセル防風網単品での販売も行っております。

農薬のドリフト対策をご検討の際は、是非下記の問い合わせ先より、最寄りの営業所までご連絡ください。

お問い合わせ・お見積り

◆ お電話からのお問い合わせ

【東京戸張 農産事業部】

・東京営業所:0533-68-7155

・愛知営業所:0533-68-7155

・岡山営業所:086-244-3112

・福岡営業所:092-722-2770

・鹿児島営業所:092-722-2770

※最寄りの営業所へお問合せください。

◆ メールでのお問い合わせ

農業資材のプロとして、防鳥網や防風ネットなどの製品販売、施工、

その後のサポートまでワンストップで手掛けています。

現場でのさまざまな経験を基に、皆様の役に立つ情報を発信していきます。