■最終更新日:2025.7.28

防風なのに⁉虫害の対策には「防風ネット」が最適⁉

昨年2024年は、カメムシの大量発生により、3~9月の間に「果樹カメムシ類の注意報」が実に38の都道府県に対し発表されました。カメムシ類による農作物への被害は、毎年国内で20~30億円にのぼることがNHKの報道より明らかになっています。

2024年は暖冬であったこともあり、例年の2倍以上となる61回ものカメムシ類への警報・注意報が発表されました。地球全体で温暖化が進んでいることや直近10年の推移を見ても、農作物への虫害はこの先増加していくことが予想されます。

本記事では、虫被害に対する「網(ネット)での対策」について解説して行きたいと思います。

【参考】農林水産省:令和6年果樹カメムシ類の警報・注意報の発表状況

https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/gaicyu/yosatu/attach/pdf/index-68.pdf

防虫対策には防風ネットが有効

タイトルの通りですが、実は害虫の対策には防風ネットが非常に有効です。

東京戸張の取り扱う「スカイラッセル防風網」は「防風網」という名称ではあるものの、多目的に使用できる万能ネットとして開発されており、用途が極めて多いことから「多目的防災網(防災ネット)」という呼ばれ方もしています。この多目的の中のひとつが、実は「虫被害の対策」なのです。

■多彩な性能を持つ防風ネット

多目的防災網とも言われるスカイラッセル防風網は、それひとつで本当に多くの災害への備えとなります。例えば以下のような効果が期待できます。

【スカイラッセル防風ネットの効果】

・果樹園や苗圃での防風に

・虫害の対策に

・無袋栽培の際の防鳥ネットとして

・ビニールハウスの遮光ネットとして

・雹害への対策に

なぜ防風ネットが防虫ネットの役割をこなすのか?

それではどうして、防風ネットは防虫ネットの役割をこなすのでしょうか?

まず農薬を使わないと言う前提であれば、作物を害虫から守る方法は基本的に「物理的な遮断」となると思います。要は虫が作物に取りつかない(接触しない)ことが実現できれば、最も明確に虫被害を防ぐことができます。

これにはネットを使うのが一般的であり、間違いなく最適かつ安価なのですが、虫は鳥などに比べかなり小さいので、かなり目の細かいネットが必要となります。

■防風ネットは網目が防虫ネットと近しい

防風ネットが防虫対策のためのネットと近しい枠割を果たすのは、網目のサイズが近しいことが最大の理由です。近しいというよりは同じであるとさえいえると思います。

害虫の対策をネットで行う場合、例えば2024年に大発生したカメムシを防ぐためには網目が6mm以下である必要があり、この網目のサイズは強風を防ぐのに必要な防風ネットの目の大きさと同一なのです。

網目のサイズだけを比較するとただの防虫ネットで良いのでは?と思えるかもしれませんが、多くの役割をこなせるスカラッセル防風網はコストパフォーマンスにすぐれています。

虫だけを対象としたネットの弱点はやはりその強度にあります。外敵が虫しかいないのであればそれでも良いのかもしれませんが、自然環境の中では他の生物や自然災害も多く存在します。鳥や雹などは虫と比較し重量も重く、ネットを破られる可能性も少なくありません。

網目は細かい方がいい?実は欠点も存在

網目が細かくなればなるほど、より小さいサイズの虫も防ぐことができます。この場合「小は大を兼ねる」と言えますが、実は網目を細かくすることで起こる欠点も存在します。

■欠点:通気性が悪くなることがある

目が細かければ細かい程、面積に対して糸の本数・割合が増えていきます。その結果、太陽光や風を通すスペースが減少して行きます。もともとは防風ネットですので、風を通さないことが目的ではあるものの、十分な換気ができず湿気をため込んでしまったり、ネット内部の気温が必要以上にあがってしまうケースもあります。

この場合、定期的に短時間ネットを開けるなどの対応が必要となりますが、その他にも循環扇を使用するなどの方法もあります。いずれにしても対策する害虫に適したをサイズの網目を選択するようにしましょう。

葉菜・根菜類には寒冷紗も効果的

キャベツやホウレンソウ、ニンジンやダイコンのような、背の高くない野菜の防虫には、各畝をアーチ状に囲う「寒冷紗」を使用することが非常に効果的です。寒冷紗は1~2mm程度の細かい網目構造をしているため、カメムシやコバエなど中型以上の害虫を防ぐことができます。育てる作物にあわせ使いわけるのがオススメです。

寒冷紗は害虫から作物を守る以外にも、霜よけ、防風、日やけの防止などさまざまな効果をもつ非常に便利な農業資材です。以下に寒冷紗についてまとめた記事がありますので、是非参考にしてみてください。

【関連記事】寒冷紗は強い味方!キャベツからミカンまで問題を解決!

https://tokyotobari.co.jp/tobari-net/2025/01/08/post-410/

多くの害虫は春先から晩秋にかけ出現

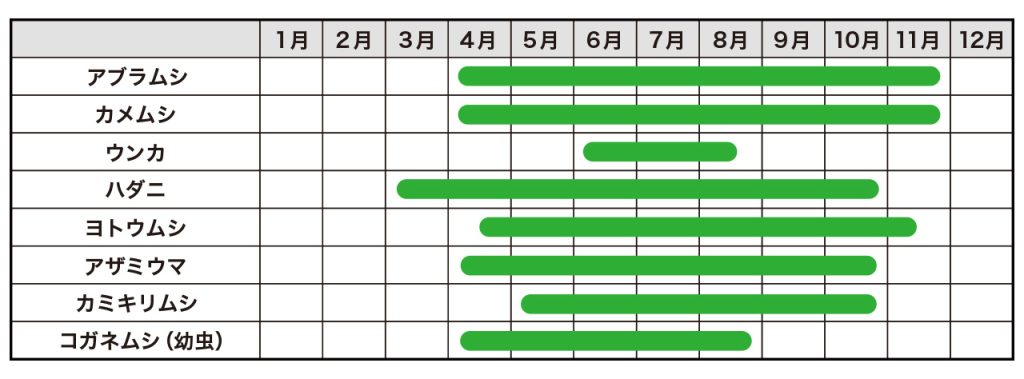

多くの虫は春先から秋の終わりにかけ、活動や繁殖が顕著になります。

もちろん虫は1年中生きています。卵であったり幼虫であったり姿形を変えながら存在はしているものの、成虫し食害を成す時期はおおよそ決まっていて、それが気温が上昇しエサも豊富となる春以降だと言えます。出現時期は気候に左右されることから、東日本・西日本で時期がずれたり、ハッキリとしたことは言えませんが、やはり4月がひとつの目途と言えると思います。

いかがでしたでしょうか?害虫の発生というのは毎年起こっているものの大量発生となるとその時期を読むのはなかなかに難しいものです。虫被害だけの対策するのか、他の外敵にも備えつつ「ついで」として防虫機能があるものを選ぶのか、というのはなかなか大きな差があると思います。

害虫対策をご検討されている方は、是非参考にしていただければと思います。

お問い合わせ・お見積り

◆ お電話からのお問い合わせ

【東京戸張 農産事業部】

・東京営業所:0533-68-7155

・愛知営業所:0533-68-7155

・岡山営業所:086-244-3112

・福岡営業所:092-722-2770

・鹿児島営業所:092-722-2770

※最寄りの営業所へお問合せください。

◆ メールでのお問い合わせ

本記事に関連する商品について

農業資材のプロとして、防鳥網や防風ネットなどの製品販売、施工、

その後のサポートまでワンストップで手掛けています。

現場でのさまざまな経験を基に、皆様の役に立つ情報を発信していきます。