■最終更新日:2025.12.4

世界の農耕神・農業神まとめ|大地と実りを司る神々の物語

今年5歳になった息子が天体にハマっており、太陽系惑星を一通り覚えたあと準惑星へと手を伸ばし始めました。

準惑星には「マケマケ」や「ハウメア」のような面白い名前のものが多く「神様の名前が由来なんだよー」という話をしたのですが、準惑星のひとつ「ケレス(Ceres)」の由来について聞かれ「助けてGoogle先生!」となってしまいました。

調べてみるとケレスは農業の神様の名前…これは農業関係の会社に勤務する人間としてあるまじきことと猛省し、本記事を書くに至ります。

というわけで、本記事では普段の農資材の話を少し離れ、農業にまつわるさまざまな神様についてご紹介していきたいと思います!

ローマ神話「セレス(Ceres)」

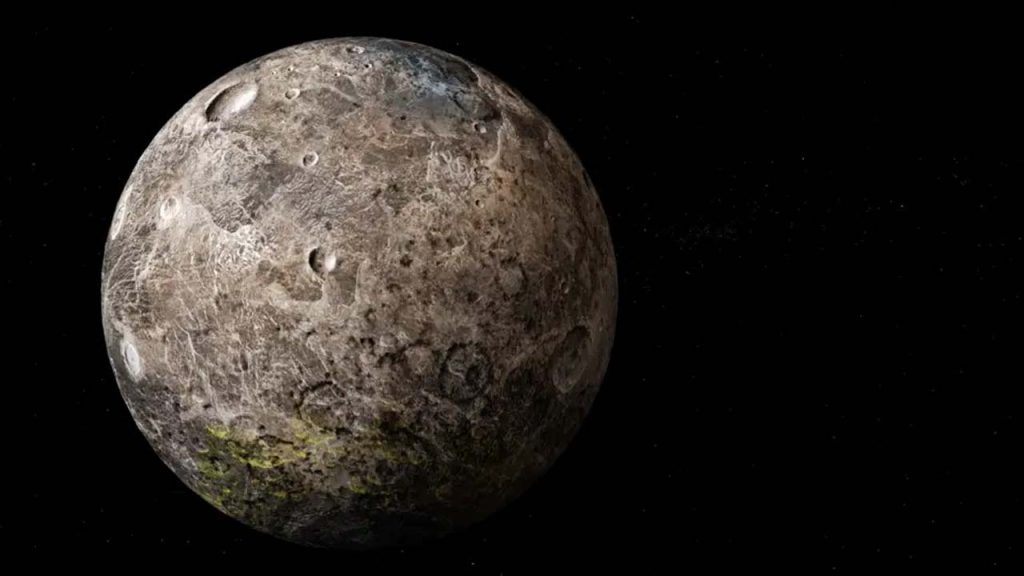

まずご紹介するのは、この話を書くきっかけとなった、準惑星ケレスの名前の由来ともなっているローマ神話の神「セレス(Ceres)」です。

準惑星も綴りは同じ「Ceres」ですが、天文学的な天体名としては「ケレス」の読み方が一般的で、これはラテン語で読まれることがその理由となっています。

セレスは穀物、豊穣、大地の実りを象徴する女神で、穀物を意味する英単語「シリアル(cereal)」もセレスの名に由来しています。

■セレスのエピソード

セレスに関する最も有名な神話は、娘プロセルピナが冥界の王プルートにさらわれる話だと思います。

娘を失ったケレスは、その悲しみのあまり、地上の植物は枯れ、作物が実らなくなってしまいます。

困った主神ユピテル(ギリシャ神話のゼウス)は仲裁に入り、娘プロセルピナは一年の半分を母セレスのもとで、もう半分を冥界の王プルートのもとで過ごすこととなります。

半年の間、娘に会えないケレスはその期間、樹木を枯らすことになります。この周期が実りの季節と、果樹の枯れる季節(冬)を生んだとされています。

この逸話に登場するケレスとプルート(冥王星)がともに準惑星であるのも非常に面白い点だと思います。また仲裁を行った主神ユピテルは「jupiter」、つまり木星であり、ケレスとプルートの間に位置しています。

■その他の準惑星の由来

星の名前は命名された理由がユニークなものが多いのですが、時折不穏なワードが見られます。以下は準惑星とその由来となる神様についてまとめたものです。

| 天体名 | 神話の起源 | 象徴する事物 |

|---|---|---|

| ケレス(Ceres) | ローマ神話 | 農業・豊穣・実り・大地 |

| 冥王星(Pluto) | ローマ神話 | 死・富・冥界 |

| エリス(Eris) | ギリシャ神話 | 不和・争い・混乱 |

| ハウメア(Haumea) | ハワイ | 出産・創造・生命 |

| マケマケ(Makemake) | イースター島 | 創造・豊穣 |

冥王星は発見当時は準惑星ではなく、太陽系第9惑星と考えられていました。

太陽から一番離れた暗い場所、冥界のようだと考えられ冥王「Pluto」の名前が付けられました。センスいいなぁと感じますが、命名したのは11歳の少女だったというから驚きです。

エリス(Eris)も不和や争いといった少し過激なイメージの名前が付けられています。これはエリスの発見時、エリスを惑星とするか否かで論争が起きたことから名付けられました。脱帽の命名センスです。

エジプト神話「オシリス(Osiris)」

おそらく多くの方がオシリスの名を聞いたことがあるのではないでしょうか?

エジプトに文明と秩序をもたらした王であり、多くの映画、漫画、ゲームなどに登場しています。オシリスは人間に農業を伝えた神としてエジプト神話に登場します。

■オシリスのエピソード

オシリスは弟に殺され、ナイル川に流された後復活をとげたことから、死と復活の象徴とされる神様です。エジプト神話において人間に農業を教えたとされる神様であり、その肌は生命力をあらわす緑色をしているとされています。ただ、その姿は全身を包帯で巻かれた状態で描かれることが多いようです。

エジプトの王であったオシリスは、弟のセトに殺され王位を奪われてしまいます。

弟セトはオシリスの身体を切り刻みナイル川に流しました。オシリスの妻であるイシスは、オシリスの身体の破片を集めオシリスを復活させました。この復活は肉体的な復活ではなく、霊体としての再生でありオシリスは永遠の命を得ることになります。

オシリスの血はナイルに流れ定期的にナイル川を氾濫させました。ナイル川の氾濫は、河川の周囲の土地を肥沃にし、大地に緑をもたらします。そのためナイル川の氾濫は「オシリスによる再生」と考えられていたようです。

紀元前2000年頃には「オシリス祭」と呼ばれる農耕儀礼と葬送儀礼が融合した祭典が、古代エジプト人により執り行われていました。現代でもオシリス信仰の聖地となるアビュドスへの巡礼など、形を変え、オシリス祭は引き継がれていると言われています。

■エジプト神話に登場する神

エジプト神話(オシリス神話)は、一族の王位争いの物語として読むことができます。

しかし単なる王位の争いではなく、エジプト人が信じた「王の正統性・秩序・自然の調和」という宇宙観そのものを表現しているそうです。

| 名称 | エピソード | 象徴する事物 |

|---|---|---|

| オシリス | 文明と秩序をもたらした王 | 農業・死と再生 |

| イシス(オシリスの妹・妻) | オシリスを復活させる | 愛・母性・癒し |

| セト(オシリスの弟) | オシリスを暗殺し、王位を奪う | 破壊と混沌・試練 |

| ネフティス(セトの妻) | セトを裏切り、ホルスを守る | 夜・死者の安らぎ |

| ホルス(オシリスの子) | セトを倒し王位を継ぐ | 正義・勝利・継承 |

またオシリスを殺し王位を奪う弟のセトも、完全な悪として描かれておらず、秩序をつくるための「必要な混沌」であると考えられていたようです。

その後ホルスにより王位を奪い返されるセトですが、セトのその後については、追放され砂漠と嵐の神になった、罪を赦され宇宙の守護者になったなど様々な伝承があります。

中国神話「神農(炎帝)」

中国神話における農業の神、それは「神農」です。

驚くほど漢字そのままの名前ですが、エジプト神話のオシリス同様に人々に農耕の方法を教えた神とされています。農業の他、医学・薬学や交易の仕組みを作ったなど、数多くの功績で知られています。

■神農のエピソード

神農は、セレスやオシリスに比べ人間的であるというか、超常的なエピソードがありません。

生後三日で喋り、五日で歩き、七日で歯が生え、身長は260cmと超人的な話はあっても、例えば海を割るなどの神通力を持っていた記録は特にありません。

神農における最も有名なエピソードは「神農嘗百草」と呼ばれています。

神農は多くの薬草を発見したことで知られていますが、その方法は「百の草を嘗める」、つまり「全ての野草を食べてみる」という意外すぎる方法でした。しかもその結果、一日に70の毒にあたったとも言われています。

さらには「お茶」を発見したとも言われていますが、これも偶然たき火の湯に茶の葉が落ちた際にその薬効に気付いたと、全知全能とはかけ離れた人間味のある存在です。

また中国神話を起源とする神農ですが、実は国内でも、東京都の湯島聖堂や大阪府の少彦名神社(すくなひこな)などにも祀られています。

■中国神話における三皇

そんな神農ですが、中国神話の中では三皇と呼ばれる人類や文明の始まりの時代に世界を治めた超自然的な三人の神々の一柱として名を連ねます。

三皇は「人間社会の基本を作った神」であるという事ができます。

| 名称 | 役割 | 象徴する事物 |

|---|---|---|

| 神農 | 農耕と薬草の発見。交易の開発。 | 農耕・医薬・文明 |

| 伏羲(ふっき) | 狩猟・婚姻・八卦などを創造。文明の基礎を築く。 | 文明・秩序・知恵 |

| 女媧(じょか) | 土から人間を創る。裂けた空を修復し世界を守る。 | 創造・再生・母性 |

この三皇の名前は、藤崎竜先生が週刊少年ジャンプで連載していた『封神演義』の中で「最初の人」として登場したため、私を含む読者の中には見覚えがあるという方が多いかも知れません。

特に神農は、18年の時を経て復活した『封神演義外伝』において、主人公である太公望たちを過去へと飛ばすキーパーソンとして登場し新たな物語を作りました。まだ読んでいないという方は是非!

日本神話「天照大神(あまてらすおおみかみ)」

最後に日本神話における「農業の神」を紹介したいのですが、とても多くの神々が異なる側面から農業を守護しており、一柱にしぼることができません。

本記事では、稲作の起源をつくったとされ知名度も圧倒的に高い「天照大神」についてご紹介させていただきます。

■天照大神のエピソード

日本における稲作の技術は、約3,000年前の縄文時代後期に大陸から九州北部へと伝来されたというのが一般的ですが、日本神話においては稲作は天より授かったものとされています。

天照大神は日本神話に登場し太陽を司る最高位の女神であり、神々の世界である高天原(たかまがはら)を統治しています。

『古事記』や『日本書紀』に記載される天孫降臨の物語によると、天照大神は孫にあたる「瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)」が地上におりる際、「この稲穂を持って下界に降り、人々を豊かに養え」と命じ、稲穂を授けたとされています。

この稲が、日本における稲作文化の起源になりました。太陽神である天照大神は「光」と「稔り」の象徴であり、稲作は天の恵みであり神聖な行為と考えられてきました。

■日本神話で農業に関連する神々

八百万とも言われるほど日本には神々が多く存在しているとされています。その中で農業に関する神々をまとめてみました。ここには掲載しきれない無数の神々が存在することをご了承ください。

| 守護するカテゴリ | 関連する神々 |

|---|---|

| 稲作・穀物の神 | 天照大神、豊受大神、宇迦之御魂神、保食神、倉稲魂命 |

| 水と自然の神 | 水波能売神、大山祇神、大物主神 |

| 繁栄・生命の神 | 木花咲耶姫、稚産霊神 |

| 国造り・農耕文化の守護 | 大国主神、少彦名神、思兼神 |

| 季節・収穫 | 大年神、田道間守、 |

| 倉の守護 | 倉稲魂命 |

この中でも「保食神(うけもちのかみ)」は、日本神話における食物起源の中心となる神と言えます。

保食神はその体から肉や野菜を生み出すことができました。しかしその力が災いし、斬り殺されてしまいます。保食神の死体からはさまざまな家畜や穀物が生まれました。

天照大神はその死を悼み、保食神の死体から生まれた穀物を人間に授けたそうです。こうして地上でも色々な種類の穀物が育つようになったとされています。

まとめ

古今東西、農業の神々は人々の「生きる力」そのものを象徴してきました。豊穣を祈る心は、国や時代を超えて共通する人類の願いだと言えると思います。

太陽や雨、大地といった自然の恵みを神と敬い、感謝を捧げることで、人は自然と共に生きる知恵を育んできました。農業の神話は単なる御伽話や昔話ではなく、「自然に感謝し、自然と共に生きる」という普遍的なメッセージを私たちに伝えているのだと思います。

桜は寒い冬を越えて咲くから美しいと理由をつけたがるのが人間です。作物は天の恵みであり、神々の恩恵あってこそ豊穣の時を迎えることができる。そう考えるのも悪くはないかもしれませんね。

東京戸張株式会社のWEB担当。

兼業農家に生まれ、家庭菜園と米づくりの経験は20年近くとなる。

副業でミミズを育て売るというかなり特殊な父親に育てられた。

土いじりもパソコンいじりも好き。だが、この世界で最も嫌いなものはきゅうり。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4dc8b338.4f5cddf2.4dc8b339.1d5297bb/?me_id=1278256&item_id=17601494&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F9901%2F2000006539901.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)