「防霜ファン、誰に相談すればいい?」迷ったらここ!丁寧に解説します!

地球温暖化、水面上昇、暖冬など、気温上昇に伴うニュースが毎年多く見られるものの、「凍霜害」の被害の件数は毎年後を絶ちません。特に霜害の対策に非常に有効と言われる「防霜ファン」は、昭和46年の開発以降全ての茶畑にと言えるほど普及が広まり、近年では果樹園に採用されることも非常に多くなってきました。

しかし、いざ防霜ファンの設置について検討・相談したいとなると、相談先が分からないという方も少なくないのではないでしょうか?

防霜ファンとは?

※全てを飛ばして連絡先ご希望される方は、記事一番下までスクロールをお願いします!

まずは「防霜ファン」についてご紹介させてください。

分かりやすく言えば「お茶畑の上に設置された扇風機」ですがおそらく多くの方は、あの扇風機(防霜ファン)が高速回転している様子を見たことがないと思います。防霜ファンは主に霜の発生が予想される風の弱い夜間~朝にかけて自動運転されています。

■防霜ファンの基本説明

防霜ファンとは、霜害対策のために用いられる送風機です。

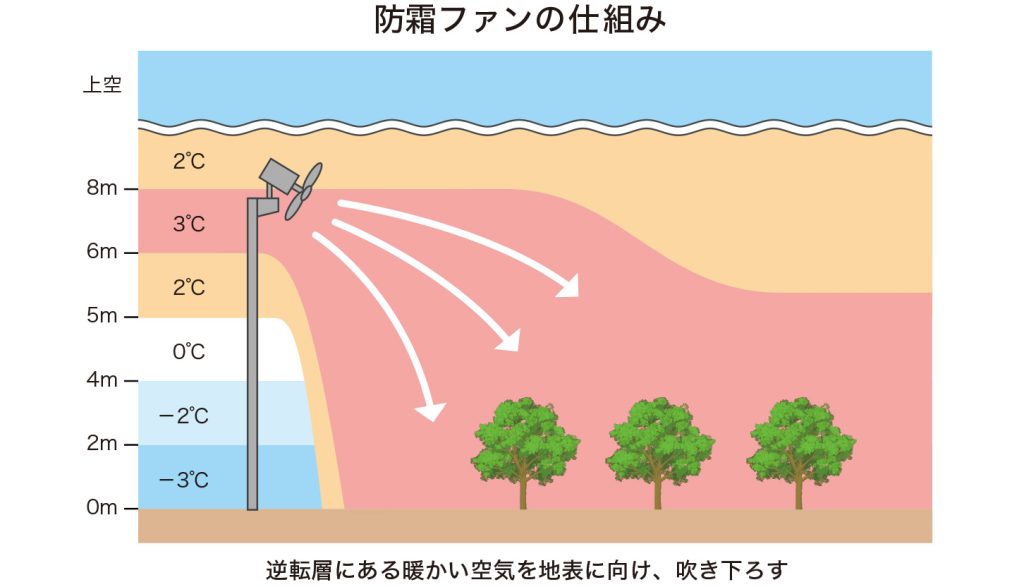

主に地上8メートルほどの柱の先端に取り付けられ、地表温度が一定以下になった際に自動的に動作し、地表へ向かい送風することで地表付近を温め、霜の発生を防ぎます。

これは後述する暖気の層が地上8メートル付近にできやすいことを利用し、その暖気を地表へ向かい送り込んでいます。

防霜ファンを用いたこの霜害対策は特に「送風法」と呼ばれ、主にお茶畑や、サクランボ、リンゴ、梨などをはじめとする果樹園にも近年設置されています。

■防霜ファンのもたらす効果

実は防霜ファンが作動して上がる温度というのはわずかに1~3℃程度と言われています。一見すると効果があるか疑問になる数字ですが、この1~3℃には霜の抑制に非常に大きな効果があります。

また気温の引き上げだけでなく地表近くに停滞する冷気を攪拌することにも、防霜ファンは大きな効果を発揮します。他の物質と比べ、水分を多く含む植物は冷えた空気が周囲に停滞することで一気に結露・凍結のリスクが高まります。そのため空気を動かすこと自体が非常に重要なのです。

実際に防霜ファンにより作られる、この僅か1~3℃高い暖気による冷気の攪拌が、霜の発生する・しないを大きく左右することになります。

防霜ファンのメカニズム

■逆転層の利用

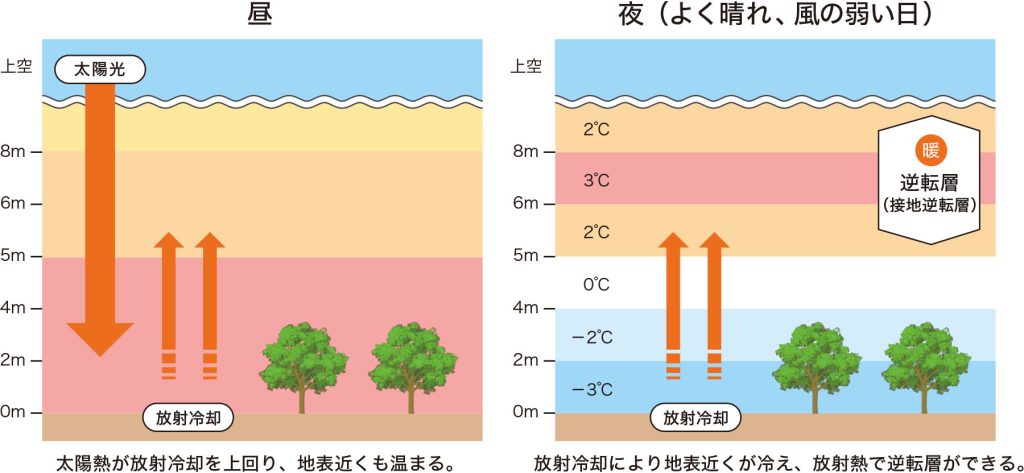

防霜ファンが霜を防ぐメカニズムについて簡単に紹介すると、実は霜が発生する時、地上6~10メートルほどの少し高い位置に暖かい空気の層ができています。冷気の中に暖気が存在することから「逆転層」と呼ばれており、この逆転層の暖かい空気の層を地上に向け吹き付けることで、地表付近の空気を温め霜の発生を防ぐことができます。

■逆転層はこうして発見された

「逆転層」は、たき火の煙が一定の高さまでは垂直に上昇するが、ある高さに到達すると横にたなびくことから、そこに空気の層があることに気付き、発見されました。

気象学などであらかじめ知れ渡っていた事実ではなく、霜による農業被害の解決を全力で目指し、竿の先に温度計をつけ徹夜で各高度ごとの気温を計り続けたそうです。先人達の研究と努力、そして執念の結果、防霜ファンは完成しています。

■極めてエコな仕組み

地表数メートルにある「少し暖かい空気を送るだけ」である防霜ファンは、気温上昇のために何か燃料を燃やして熱を生み出す必要もなく、空気や圃場環境を汚さない極めてエコな防霜対策としても知られています。また、暖かい空気を送るというシンプルな動作のため、保温シートなど、その他の農業資材との併用に不都合となることがありません。

2020年代に発生した主な霜害

暖冬という言葉は近年よく聞かれますが、依然として霜害の発生は続いています。夜間から早朝にかけての温度が0℃を下回る限り、霜害は発生し続けるのだと思います。

■2021年 春(全国)

2021年4月中旬、全国的に急激な気温低下が発生し、岩手県では主にリンゴ、山形県でサクランボなど、福島県で桃や柿など、栃木県でナシ、長野県でもリンゴやナシ、和歌山県ではお茶など、各地の農産物に甚大な被害が発生しました。特に開花前の花芽が早朝の急な冷え込みにより生じた霜により凍結・壊死し、実がならないという事態が多く発生しました。

■2023年 春(長野県)

2023年4月には春先の冷え込みによる長野県での霜害が記録として残されています。この年は霜害に限らず10年に一度と言われる猛暑や少雨、暖冬など気候変動の激しい年で、リンゴ、桃やアスパラガスをはじめとする多くの果樹や野菜に甚大な被害が及びました。この年異常気象による作物への被害は、SBC信越報道より「想像超える気象変動に振り回された農業」と題され記事投稿がされています。

参考:SBC信越放送「2023信州の一年」

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/sbc/905240

■2024年 春(ドイツ)

2024年4月には、日本から遠く約8,800km離れたドイツでも大きな遅霜の被害が発生しました。

ドイツのワイン生産地であるモーゼル、ナーエ、フランケン地方では2日間にわたり気温が急激に落ち込み、焚き木を燃やす「燃焼法」などの対策をとったものの、凍霜被害を完全に抑えることはできず見込収量が40%程度減少したこととされています。

防霜ファンの電気代

ここまで防霜ファンの機能や霜害被害について紹介してきましたが、ここからは防霜ファンの運用に関わるコストについて解説して行きたいと思います。

■電気代の参考

防霜ファンは電気により動いています。ファン自体がある程度特殊で巨大であることもあり、防霜ファンは電気代が高いという印象を持たれている方も多いと思います。

防霜ファンの電気代について具体的な数字を算出することは難しく、サイズや必要風力、設置台数、稼働日数、契約している電力会社などさまざまな要因で料金は左右されるため、一概に「電気代はいくら」のように言う事はできません。

しかしながら総務省HP保管の資料には、2020年の静岡県の茶業において「1戸あたりの平均電気代は年間約3万6千円、農業所得の2%ほどが防霜ファンの電気代となった」ことが記録されています。

参考:気温差制御法を用いた防霜ファンに対する電気代軽減の実証実験

https://www.soumu.go.jp/main_content/000760964.pdf

■燃焼法との比較

燃焼法とは、名前の通り物質を燃やすことで外気を温め霜を防ぐ、原始的ながら効果的な霜の対策法です。防霜ファンが開発されるずっと以前の1800年代より存在していたとされます。

燃焼法により燃やされる材質は薪や石油・ガソリンなどさまざまですが、深夜から朝まで燃やし続ける必要があります。燃焼法にかかる燃料費や火を朝まで管理する労力・人件費の問題は非常に大きく、ひとつの課題となっています。費用面の負担が多いことから、燃焼法に使用する燃焼缶の購入に助成金がでる組合もあるほどです。

燃焼法に比べ、防霜ファンにかかる電気代は安いと言えます。しかしながら、防霜ファンと燃焼法は、特に冷え込みが強く、霜や凍結の可能性の高い日には併用されることもあります。そのため、どちらかひとつと言えないのが非常に苦しい所です。費用面の負担は大きいものの、実際に凍霜害が起こってしまった場合の被害額は比較にならなくなってしまいます。

防霜ファンの夏の役割は?

防霜ファンは真夏は扇風機の役割をしている…そう見えるかもしれませんが、実際は夏に防霜ファンが圃場に対し役立つことはほぼありません。

■真夏はメンテナンスの時期

防霜ファンはそもそも「送風機」であるため、真夏の気温低下や空気循環などに一見効果がありそうに思えます。しかし、真夏は上空温度も高く、空気を攪拌しても温度が大きく下がることはありません。加えて本体が熱で故障するリスクも高まります。真夏は防霜ファンにとって点検・メンテナンスの時期であると割り切りましょう。

■では真冬は?

真冬にも防霜ファンを稼働させる必要はありません。真冬にはほとんどの作物が収穫されているため、霜から守るべき対象が存在していないことが最大の理由です。また仮に稼働させたとしても、真冬の冷え込みを防霜ファンで解消することは難しいとされています。

設置までの流れとお問合せ先

ここからは、実際に防霜ファンの設置するまでの流れを解説して行きたいと思います。

防霜ファンの設置において一番大事になるのは「現地調査」です。防霜ファンは地形の影響を大きく受け、特に傾斜地や谷間、また冷気のたまりやすい窪地では、ファンの配置や送風強度が非常に重要になってきます。

【設置までの流れ】

①お問い合わせ

弊社東京戸張では防霜ファンの設置作業を承っています。

防霜ファンについてご検討の方は、ぜひ下記連絡先より、メールまたはお電話にて最寄りの営業所へお問い合わせください。

②現地調査

防霜ファン設置において非常に重要となる現地調査を行います。知識・経験の豊富な弊社スタッフが現地へお伺いし、圃場の面積や形状、周辺環境などの調査を行います。

③設計、お見積りの提出

現地調査の結果をもとに、設計、お見積りを提出いたします。

④ご契約・施工

提出したお見積りや、付随する各種契約事項の承認をいただけましたら、施工となります。

弊社は防霜ファンのメーカーではございませんが、だからこそ提案できること(融通の利くこと)も少なくありません。

どこに相談使用か、または見積をとろうか検討されている方は、お気軽にご連絡いただけますと幸いです!ここまでお読みいただきありがとうございました!

お問い合わせ・お見積り

◆ お電話からのお問い合わせ

【東京戸張 農産事業部】

・東京営業所:0533-68-7155

・愛知営業所:0533-68-7155

・岡山営業所:086-244-3112

・福岡営業所:092-722-2770

・鹿児島営業所:092-722-2770

※最寄りの営業所へお問合せください。

◆ メールでのお問い合わせ

農業資材のプロとして、防鳥網や防風ネットなどの製品販売、施工、

その後のサポートまでワンストップで手掛けています。

現場でのさまざまな経験を基に、皆様の役に立つ情報を発信していきます。