■最終更新日:2025.12.4

なぜ夏は暑い?太陽に近いから、ではない!地軸と太陽の関係性

5歳になる筆者の息子が、非常に興味深いことを言い出しました。

「夏は地球が太陽に近づくから暑いんだよ!!!!!」

なるほど……。これはサンタクロースがフィンランドにしかいないことと同様、父親として子供に真実を伝えなければならない時が来た、私はそう感じました。

本記事では、本当に夏は太陽に近づくから暑いのか?についてご紹介させていただきます。

あれ?農業ブログ関係なくない?と思われた方。「気温あっての作物、気温あっての農業」です。太陽の光と熱を浴び、作物も生物も育ちます。……それと、筆者は単純に天文が好きです。

太陽までの距離は気温に影響する?しない?

冬の寒い日にもしストーブがあったら、誰もが近づいて暖をとると思います。当たり前のことかも知れませんが熱源に近いほど、物質の温度は高まる傾向にあります。

■基本的には太陽に近いほど暑い

というわけで、まず息子の弁護からさせてください。

惑星の温度もストーブの話と同じです。基本的に太陽に近づくほど高く、離れるほど低いと言えます。

例えば、太陽に最も近い水星の平均気温は160℃であり、対して最も太陽から遠い海王星の平均気温はマイナス220℃ほどです。地球のお隣の火星はと言うと平均約マイナス60℃です。

このことから太陽に近いほど温度が高くなると考えるのは、あまりに自然なことだと思います。何なら、筆者も子供の頃に同じことを考えていた記憶さえあります。

■南半球では四季が逆転する

しかし、ここで思い出していただきたいのは、南半球では四季が逆転するという事実です。

四季が逆転…つまり北半球に位置する日本が夏の時に、南半球のオーストラリアは冬、つまりオーストラリアは寒いのです。逆に日本が冬にはいると、オーストラリアは夏を迎えます。

地球と太陽との距離が気温に大きく影響するのであれば、同じ地球上に存在する日本もオーストラリアも等しく夏を迎え、季節が逆転することなく、一様な気温変化となるのではないでしょうか?

緯度の南北により四季が逆転するという事実は、地球が太陽に近づくから暑くなるという事実に反していると言えると思います。

夏と冬、太陽までの実際の距離は?

現実に、日本の夏と冬で太陽と地球の距離はどう変わるのでしょうか?

さすが科学万能と言われる21世紀、既にその答えがでています。

■惑星の公転軌道は楕円形

まず大前提として、惑星の公転軌道は真円ではなく「太陽を焦点とした楕円」を描いています。ほぼ一年をかけて太陽を一周するわけですが、楕円軌道であるため、太陽に近づく時期と離れる時期があります。太陽に近づくと太陽の引力により公転速度は速くなり、離れると速度が遅くなります。

これが当たり前と感じられる人は天文への適性がかなり高いと思います。筆者は理解できるまでに相当時間がかかりました。

■遠日点と遠日日

地球と太陽が最も遠くなる地点、またそれが訪れる日は、実は毎年観測されており、その地点は「遠日点」、その日は「遠日日」と呼ばれています。

◆ 遠日点(えんじつてん)

太陽が最も遠くなる公道上の地点のことで、太陽からの距離は約1億5200万kmです。

◆ 遠日日(えんじつにち)

遠日点を地球が通過する日のことで、2025年では7月4日でした。地球が太陽から最も遠い地点を通り過ぎたこの日、名古屋では最高気温35℃の「真夏日」を迎えていました。

■近日点と近日日

遠日点、遠日日とは対称に、地球が最も太陽に接近する地点は「近日点」、その日は「近日日」と呼ばれています。

◆ 近日点(きんじつてん)

太陽が最も近くなる公道上の地点のことで、太陽からの距離は約1億4700万kmです。

◆ 近日日(きんじつにち)

近日点を地球が通過する日のことで、2025年では1月4日でした。地球が太陽から最も近くなるこの日、北陸地方をはじめ名古屋にも雪の予報が。日本はまさに「冬」でした。

■夏と冬での太陽との距離の差は?

日本の夏と冬での地球と太陽との距離を比較するには、上記遠日点と近日点の差を考えましょう。

遠日点:約1億5200万km - 近日点:約1億4700万kmなので、その差は最大で「約500万km」です。

遠日点を通過する冬の時期の方が、夏に比べ500万km程度地球は太陽に近づきます。

地球と太陽の平均距離は約1億5000万kmであるため、500万kmはその距離のおよそ「3%」ほど。誤差というには少し大きい気もしますが、この差が気温に与える影響はほぼありません。

実際に夏の太陽は冬の太陽に比べ遠くにあるため、3%ほど小さく見えています。

※太陽を直視することは視力低下や失明の危険がありますので絶対に控えてください!

日本の夏が暑い理由は「地軸の傾き」

事実として、日本が夏の時に地球は太陽から離れていることが観測されています。直感には反していますが「夏は太陽から遠い、なのに暑い」。この矛盾の答えを考えていきたいと思います。

■地軸が傾いている

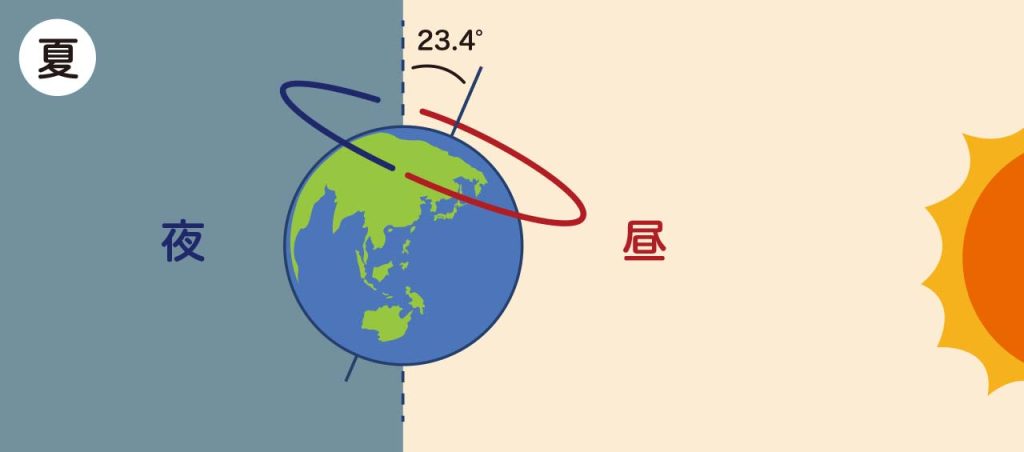

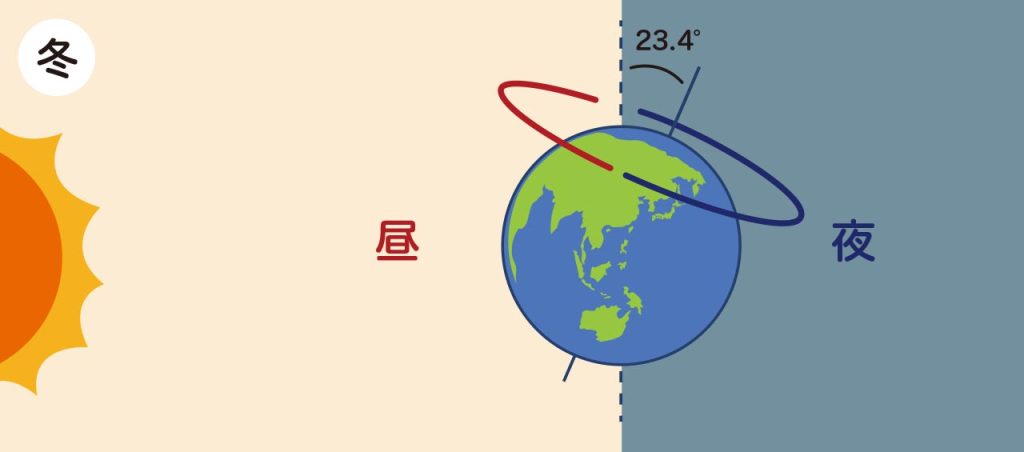

地球は球体であり、公転軌道に対し傾いて自転しています。その際に回転の中心となる軸が「地軸」と呼ばれています。

この地軸の角度はなんと「23.4°」。かなり傾いていると思いませんか?

なぜ傾いているのかについてですが、火星程の大きさの天体(テイア)が地球に衝突したためだと考られています。この衝突は、46億年も前のこととされています。

■地軸の傾きが暑さに影響する理由

地軸が傾いていることにより、太陽と地球の位置関係によって、気象条件は大きく変わります。

地軸の傾きが気温変化に影響する理由は大きく二つあります。

1. 日照時間が変わるから

地軸の傾きは、太陽と地球の位置関係による「日照時間の差」を生みます。

単純には夏は日が長く、冬は夜が長いという話です。

日本では夏は太陽から多少遠くとも、冬に比べて太陽光があたる時間が大きく伸びます。その分地表が温まる時間は増え、逆に大気が冷えるための時間が少なくなります。

この日照時間の差は、夏至と冬至で比較すると、東京では5時間20分、札幌では8時間もの差となります。

2. 太陽光の角度が変わるから

地軸の傾きは、「太陽光が地表にあたる角度」に影響します。

日本の夏においては、太陽高度が高く、太陽光が地表に対しより直角に近い角度であたるため、エネルギー集中し効率よく地表に熱を伝えます。

逆に冬の場合、太陽光は地表に対し斜めにあたることになります。こうなると熱は分散し、地表に熱を十分に与えることができません。

夏至と冬至での太陽高度の差は、日本全国で約40度の差が生じます。東京での夏至の太陽高度は約73°、冬至ではわずかに30°です。

この差が、冬の寒さと夏の暑さを引き起こす主要な要因のひとつです。

近年の異常な暑さの理由

しかし、近年の異常な暑さ、特に地球温暖化については、地軸の傾きだけでは説明がつきません。

少し天体の話を離れ、地軸の傾き以外の要因で日本の夏が暑くなっている理由を紹介していきたいと思います。ニュースで話題となることも多く、一度は目にしたこと、耳にしたことのある内容だと思います。

■温室効果ガスの蓄積

温室効果ガスとは、熱を閉じ込める特性を持つ気体、主に二酸化炭素のことです。

実は金星は二酸化炭素による分厚い大気のため、太陽に最も近い水星の平均気温を約400℃も上回る、太陽系で最も高温の惑星です。

人間の活動による温室効果ガスの排出が地球の気温上昇や気候変動の主な原因であり、SDGsの目標13「気候変動に具体的な対策を」の中で、その抑制が取り上げられています。

■ヒートアイランド現象

ヒートアイランド現象は、都市部で特に顕著となる気温上昇現象です。都市では道路やビルなどに用いられるアスファルトやコンクリートなどが熱を吸収し、夜間でもその熱を放出し続けます。これにより、都市部の気温が周辺の田園地帯と比較し、高くなる現象です。

■フェーン現象

フェーン現象は、山を越えた風が乾燥した熱風として降りてきて気温を急激に上昇させる現象です。特に日本では、夏の高温や乾燥した風がフェーン現象によって引き起こされることがあります。

フェーン現象は主に山岳部で発生します。湿った風が山にぶつかると風は上昇して冷却されるとともに、湿気が凝結して降水をもたらします。その後山を越えた風は水分が抜かれ乾燥しているため、下り坂で温度を急激に上昇させます。こうして生まれた乾燥した熱風が、地域の気温が引き上げるのです。

こうした自然現象や、地球温暖化の影響を受け「日本が亜熱帯化している」という話も多く報じられています。本ブログでも亜熱帯化による災害等についてまとめていますので、是非ご一読ください!

まとめ

本記事では、夏は太陽に近づくから暑いという子供の発言から「日本の夏が暑い本当の理由」について書いてみました。気温が高くなる理由は「地軸の傾きにより、日照時間や太陽光のあたる角度が変わるから」なのですが、太陽からの距離と言う着眼は非常に合理的なものの見方だと思います。

そして近いけど暑くない、このような矛盾が物理や天文をめちゃくちゃ面白くしてるんだよなぁ、とつくづく感じます。

最後に、ここまで読んでくださった皆様、本記事中では「日本の」「日本では」という言葉が非常に多く使われていたのにお気づきになられたでしょうか?

「夏は地球が太陽に近づく」このことは日本(北半球)では間違いですが、四季の反転するオーストラリア(南半球)では正しいと言えます。

「誰にとって」その情報は正しいのか?太陽との距離うんぬんより、そちらの方が本当は大切なことなのかもしれませんね。

東京戸張株式会社のWEB担当。

兼業農家に生まれ、家庭菜園と米づくりの経験は20年近くとなる。

副業でミミズを育て売るというかなり特殊な父親に育てられた。

土いじりもパソコンいじりも好き。だが、この世界で最も嫌いなものはきゅうり。