■最終更新日:2025.12.4

秋の花粉症はブタクサ・ヨモギ?原因植物と対策

9月に入ったのにまだまだ暑い…カラッとした空気と高い秋の空が待ち遠しいですよね。

ところが、そんな秋の心地よさをゆっくり楽しめない…という方も少なくありません。その原因となるのが「秋の花粉症」です。

わたしたちの秋を悩ませる植物とはどんなものなのか? そして、どんな対策ができるのか?

この記事では、秋の花粉症の原因植物について詳しく解説していきます。

こんな症状がでたら花粉症を疑った方がいいかも?

秋になると朝晩の気温が下がり、体調を崩しやすい季節です。鼻水や咳が出ると「風邪をひいたかな」と思いがちですが、症状が長引く場合は秋の花粉症かもしれません。

気になる症状が出た場合は、病院で医師の診断を受けましょう。

■花粉症の代表的な症状

・咳やゼーゼーとした呼吸

・連続するくしゃみ

・水っぽい鼻水

・鼻づまりが長引く

・目のかゆみ・充血

・のどや耳の奥のかゆみ

風邪と花粉症を区別する大きな目安は「期間」です。風邪は1〜2週間で治まりますが、花粉症は花粉が飛んでいる間、何週間も続くのが特徴です。

秋の花粉症の原因となる植物

秋の花粉症を引き起こす主な植物は「ブタクサ」「ヨモギ」「カナムグラ」です。これらはいずれも身近な雑草で、農地の周辺や道路脇、河川敷などでよく見られます。農業に携わる方にとっても、日常の作業中に接する機会が多い植物です。

■ブタクサ(キク科)

ブタクサは北アメリカ原産の帰化植物で、日本全国に広がっています。背丈は1〜1.5mほど。直立した茎に細長い葉を多数つけ、8〜10月にかけて、茎の先に黄色い小さな花(雄花)を穂状に咲かせます。

花は地味であまり目立ちませんが、一株から数百万個の花粉を飛ばすとも言われています。粒子が非常に小さいため、鼻や目だけでなく気管支や肺にまで入り込みやすく、喘息の悪化原因になることもあります。

農地では雑草として刈られることが多いものの、道路沿いや河川敷では繁茂しやすく、背の高い群落を作ります。夏の終わり頃から見かけることが増える植物です。

【ブタクサと間違えやすい、セイタカアワダチソウ】

黄色い花が可愛らしいセイタカアワダチソウ。

知人宅にお邪魔した際に、その辺で刈ってきたセイタカアダチソウが花瓶に生けてあり、花粉症を患う同行者がブタクサと間違えて戦慄していました。

ブタクサは風にのせて花粉を飛ばす風媒花のため花粉症の原因となりやすく、セイタカアワダチソウは虫に花粉を運んでもらう虫媒花のためアレルギーの原因になりづらいとされています。

ただし、きれいとはいえセイタカワダチソウは『生態系被害防止外来種リスト(旧 要注意外来生物)』(環境省)と『日本の侵略的外来種ワースト100』(日本生態学会)に掲載されている、繁殖力が高い外来種です。

自宅の敷地に発生した場合は根元から抜き取って駆除しましょう。

■ヨモギ(キク科)

ヨモギは草餅やお灸などに使われる、日本人にとって馴染みの深い植物です。春には若葉を摘んで食用にする一方で、秋には花粉を飛ばし、アレルギーの原因にもなります。

茎は50〜100cmほどに伸び、葉は深く切れ込みが入っていて、裏側には白い毛が密集しているのが特徴。8〜10月にかけて淡黄色の小さな花を咲かせますが、花は地味で気づかれにくく、知らず知らずのうちに花粉を吸い込んでしまうことも。

道端や空き地、畑の縁など、都会でも田舎でもどこにでも見かける身近な植物。薬草としての「役立つ顔」と、花粉症の「困りものの顔」を併せ持つ存在です。

■カナムグラ(アサ科)

カナムグラは、つる性の一年草で、茎の表面に細かいトゲがあります。フェンスや他の植物に絡みつきながら成長し、秋になると小さな花をつけ、8〜10月に花粉を飛ばします。

葉は手のひら状に切れ込みが入り、濃い緑色。繁殖力がとても強く、特に河川敷では一面を覆うほど繁茂することもあります。花粉の飛散距離はブタクサほど広くありませんが、近くにあると症状を引き起こす原因に。

「いつのまにか、フェンスに絡みついていた…」という経験をしたことのある方も多いのではないでしょうか。

秋の花粉症の原因植物は、春と比べてあまり知られていませんが、私たちの身近にたくさん存在しています。特にブタクサ、ヨモギ、カナムグラは都市部や郊外を問わず目にする機会が多く、注意が必要です。

散歩や農作業のときは、ぜひ周囲の植物に少し目を向けてみてください。庭先など、自分で処理できる範囲で上記の植物を減らすことで、症状を和らげることができるかもしれません。

参考:環境省「花粉症環境保健マニュアル2022」

https://www.env.go.jp/chemi/anzen/kafun/2022_full.pdf

日本の花粉症の特徴

日本では春のスギ・ヒノキ花粉が有名ですが、秋の花粉症も多くの人が悩まされています。

・春(2〜4月):スギ・ヒノキ

・夏、秋(5月~10月):イネ科植物

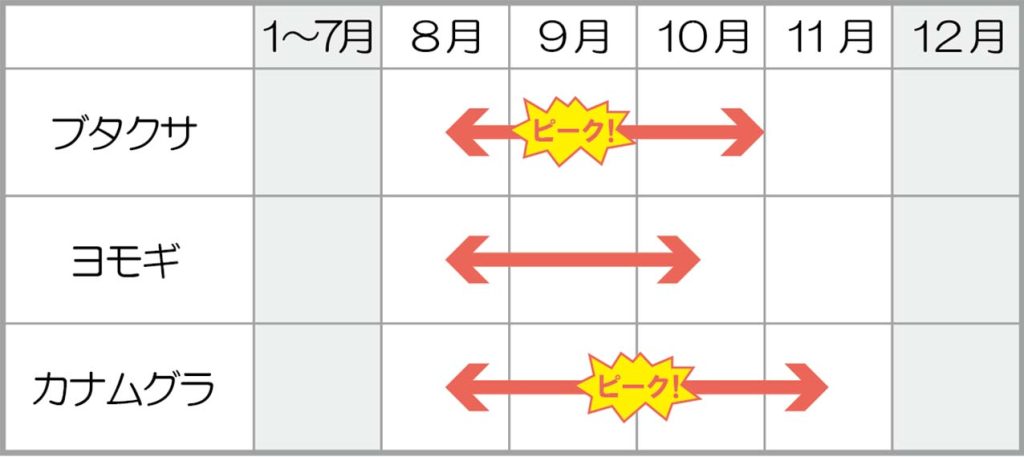

・秋(8〜11月):ブタクサ・ヨモギ・カナムグラ

特に秋は台風や長雨の影響で湿度が高く、花粉症に加えてダニやカビによるアレルギーが重なりやすい時期です。そのため、「秋になると毎年のどがかゆい」「鼻が詰まって眠れない」といった声が多く聞かれます。

なぜ花粉症が多くなっているのか

日本の気候や植物のほか、人それぞれの体質や生活環境など様々な要因が関係するアレルギー。原因は一概には言えませんが、以下の要因が考えられます。

1.都市化・大気汚染

自動車の排気ガスに含まれるディーゼル粒子やPM2.5は、花粉とともに吸い込まれることで、気道の炎症を強めることが分かっています。都市部ではこのような大気汚染物質の濃度が高く、花粉症の悪化要因になっているとする研究もあります。

2.外来植物の拡大

ブタクサなどの外来種は、裸地や荒れ地にすばやく定着する性質があり、都市部や郊外で年々その分布を拡大しています。これにより、秋にも多量の花粉が飛散する地域が増えており、季節性花粉症の期間が長引く原因となっています。

参考:national library of medicine「Particulate matter modifies the association between airborne pollen and daily medical consultations for pollinosis in Tokyo」

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25181044/

秋の花粉症対策

秋の花粉症対策には一般的な生活習慣の工夫に加え、農作業ならではの注意点もあります。

・草刈りの時期を工夫する

花が咲く前(8月中旬ごろ)に刈り取ることで、飛散量を大きく減らせます。

・保護具の着用

草刈り機を使う際は、花粉を吸い込みやすいため、マスク・ゴーグル・帽子の三点セットが有効です。

・作業後のケア

帰宅後すぐに着替え、洗顔・うがいを行うこと。衣服や作業着は室内に持ち込まず、屋外で払うと安心です。

・雑草管理の徹底

耕作放棄地や畦道の雑草は花粉症リスクを高めます。農地周辺の管理が結果的に地域全体の健康を守ることにつながります。

まとめ

秋の花粉症は、ブタクサ・ヨモギ・カナムグラといった雑草が原因で発症します。これらの植物は農地や河川敷、道端など身近な場所で繁茂し、知らないうちに花粉を吸い込んでしまいます。

風邪と似た症状が長引くときは、秋の花粉症を疑いましょう。対策をとりつつ、症状がつらいときは専門医に相談することが大切です。

農業に携わる方にとっては、日常的に目にする雑草が花粉症の原因になっていることを知っておくと、作業中の予防意識も高まります。秋を快適に過ごすため、早めの対策を心がけましょう。

農業資材の会社に勤めつつ、東京都の小さな庭とベランダで家庭菜園に励んでいます。

ウメ、イチジク、バラ、ハーブ、サボテンなどを育てています。また、実生のカキとアボカドを実らせるべく育成中。

INTJ-A/花木に着く虫は割りばしで取るタイプです。