■最終更新日:2025.7.29

千切れるたびに増える?厄介なスギナの駆除方法は【通称、地獄草…】

庭や畑に何気なく生えている雑草ですが、その雑草が何か細かくチェックしてみると「スギナ」であるケースがかなり多いと思います。

スギナは「地獄草」と呼ばれるほど、繁殖力も再生力も強く、完全に駆除することが難しい植物として知られています。抜いても抜いてもまた生えてくる…そう感じさせるには十分なしつこさを持っているスギナですが、一体どこからやってくるのでしょう?また、どのように対処を行えばよいのでしょう?

本記事ではスギナの特徴と、対策にオススメのアイテムを紹介して行きたいと思います。

スギナとは?

■小柄なシダ植物

スギナはトクサ科に属するシダ植物で、高さ10~40cm程度の国内のトクサ類の中では最も小さな植物です。細い葉が放射状に広がる見た目が針葉樹である「杉」とよく似ていることから、和名は「スギナ(杉菜)」とされています。

その背丈は小柄ではあるものの多年生の植物であり、一度繁殖してしまうと完全に駆除することが難しく、そのしつこさから「地獄草」とも呼ばれています。

■土筆に要注意!胞子で増える。

スギナはシダ植物であるため、胞子によって繁殖します。

ご存知の方も多いかも知れませんがスギナの胞子を放っているのは、春の風物詩とも言える「つくし(土筆)」です。つくしはスギナの一部であり、地中で繋がっています。スギナはつくしを使って繁殖を行います。つくしの先端はスギナの胞子嚢となっており、緑色の胞子をまき散らし、その後萎れて行きます。

スギナはなぜ生え続けるのか?

抜いても抜いても何度でも生えてくる、そう感じられるスギナですが、何故こんなにもしぶといのでしょう?まさに雑草魂…。スギナが生え続けるメカニズムについて紹介して行きたいと思います。

■胞子は種子に比べ繁殖力が高い

「何度も生えてくる」そう感じられる理由のひとつに繁殖力の強さがあげられます。

筆者も「ソウ・タン・ヒシ・ラシ・シダ・コケ・ソウ」という謎の暗号と共に生物の授業で習いましたが、シダ植物は胞子で繁殖します。

植物の進化において、あと一世代後の裸子植物以降になると繁殖に種子をつかうようになるため繁殖力が少し落ち着きますが、シダ植物以前の胞子で増える植物はカビしかり菌しかり、条件があうと爆発的な繁殖を見せます。

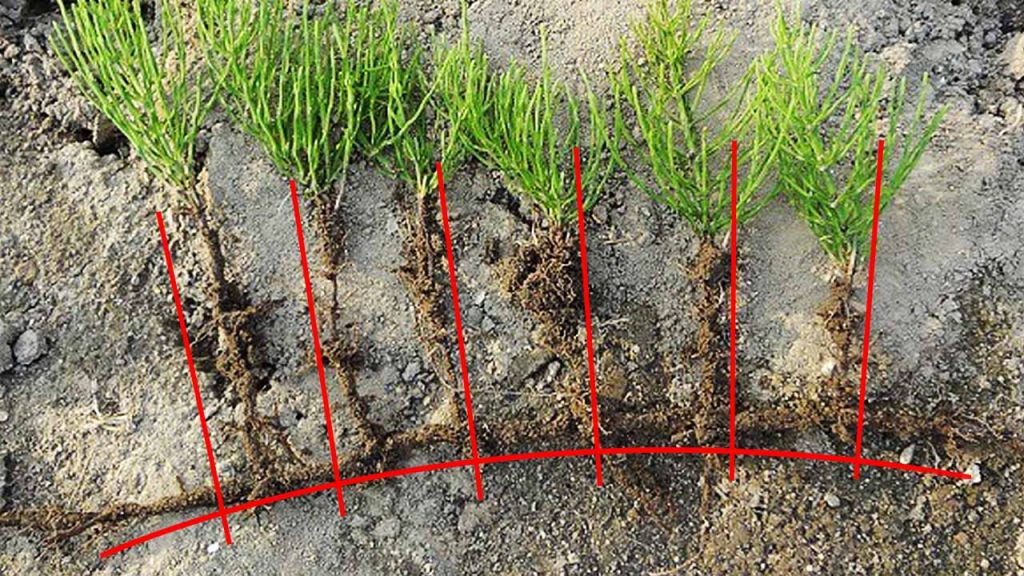

■茎が地中深くまで伸びている(地下茎)

スギナの駆除が難しい最大の理由とされているのが「茎が地中深くまで伸びている」という点です。その深さはなんと地中60~100cmにも及びます。そのためスギナを抜こうとするとどうしても途中で切れてしまい、全て掘り出すことが非常に難しいのです。地中に茎が残ってしまうため、その断点からスギナは次々と生えてきます。これが「抜いてもまた生えてくる」最大の原因となっています。

さらに困ったことに、地中の茎は途中から横にも伸びることで、非常に広範囲にスギナを生やします。スギナが切れないように慎重に掘っていくと、多くのスギナがひとつの茎で繋がっているのです。

■栄養を地中にため込んでいる(塊茎)

スギナが更に厄介な理由は、地中の茎の中に「栄養をため込むための貯蔵庫を持っている」点です。この貯蔵庫は「塊茎」と呼ばれており、芋のようなこぶ状の形状で1~2cm程度の大きさをしています。

この貯蔵庫に貯蓄した栄養を使うことで、スギナは茎を引きちぎられても再生を行います。それどころか引きちぎられたそれぞれの茎から再生することで、個体数を増やすことさえあります。

もちろん繁殖にも貯蔵庫の栄養は使われます。スギナを駆除する際には、この「塊茎」を取り除くことが非常に重要になってきます。

スギナの弱点

栄養の貯蔵庫も完備と非常に厄介なスギナですが、もちろん弱点はあります。弱点を的確に攻めることでスギナを根絶することが可能です。

■地下茎で繋がっている=除草剤が有効

スギナは先述のように地下茎でつながっています。これは逆に言えば、地上のスギナから除草剤を吸収させれば、地下茎を通じ、全てのスギナを一網打尽にできるという事です。このため除草剤を使える状況であればスギナには除草剤が非常に有効です。

ただし前述のようにスギナは生命力の非常に強い植物で、ある程度濃度の高い除草剤を使う必要があります。他の植物への影響も考慮し除草剤を選ぶ必要があります。

また多くの植物は時期により除草剤の吸収力が異なるため、除草剤は散布する時期も重要となってきます。スギナであれば遅くとも6月までには除草剤の散布を完了させたいところです。

■栄養補給を光合成に頼っている

スギナも他の植物と同様に光合成により栄養(糖)を生みだしています。塊茎に栄養を蓄えられるとはいえ、その量はやはり有限です。太陽光を遮り光合成を抑制し続けることで、スギナといえど栄養不足へと陥り、枯らせることが可能です。

地上の茎をこまめに取り除くことでも光合成を食い止めることは可能ですが「防草シート」を敷けば、継続的な手間をかけず、長期的に光合成を妨げることができます。

スギナ対策には防草シートがオススメ

「除草剤と防草シートのどちらが良いのか?」という質問が多くありますが、もちろんそれぞれに一長一短があります。正直メリットについては「地獄草とさえ呼ばれるしつこいスギナを駆除できる」ことが十分すぎるリターンだと思いますので、デメリットについて考えて行きたいと思います。

■除草剤のデメリット

除草剤のデメリットは大きく二つあります。

一つ目は使用に適さないケースがあることです。これは周囲に作物があるなど「農薬を使用できない場所」であったり、前述のように「散布しても効果がない時期」など制限がかかる点です。

デメリットの二つ目は、「一度の散布で終わらない」ことです。一度の散布で枯れないというのも理由のひとつですが、一度除草剤を使い駆除してもまた繁殖してしまうというのが大きな課題です。

除草剤は効率的にスギナを駆除できる一方で、使用シーンが限られることや一時的な対策となり根絶につながりにくいことが問題としてあげられます。

■防草シートのデメリット

防草シートを設置するデメリットとして一番よくあげられるのは、その敷設の大変さです。

防草シート自体がそもそも重いことや、地面への固定に専用の杭を用意し打ち込む必要があることなど、敷設には労力と時間がそれなりにかかる印象があります。

また除草剤と比較した場合、あくまで除草剤一度の散布と比べると値段が高い面も防草シートのデメリットとして考えられるかと思います。

■選ぶなら防草シート、可能なら併用がオススメ

実は、筆者も自分の家の庭に防草シートを敷き、その上に砂利を敷いています。

実体験を話すと防草シートの敷設で一番大変だと感じたのは。防草シートを敷くことそのものではなく、シートを敷くために「整地をする」ことでした。当時YouTubeの解説を見ながら作業をしましたが地面の凹凸を均すことが一番の重労働だったと思います。

防草シートは整地された地面に対し絨毯のように転がすだけで非常に簡単に敷設でき、あとは繋ぎ目をテープでふさぎ固定杭を打つだけ。家の庭なのでそこまで広域ではないですが、車2台分の駐車スペースと家の周囲+αの広さであれば、一時間もかからない印象でした。

防草シートを敷いて今年3年になりますが、雑草が生えることがなくなり、初夏から秋までの頻繁な草むしりから解放されています。

(自分の敷き方が下手だったため、防草シートの隅からは少しドクダミが顔をだしています…)

整地に手間をかけたくなければ、雑草が生えていない晩秋~冬の時期に防草シートを敷いてしまうのがおススメです。できるだけ早くであれば、それこそ一度除草剤をまき併用するのがベストだと思います。

防草シートのご案内

弊社東京戸張では、素材に耐火性強化プロピレンを使用した「防草トバリシート」を販売しております。本記事ではスギナについて紹介してきましたが、もちろんスギナ以外の対策にも使用できる汎用性の非常に高い防草シートです。

詳しい製品紹介は以下の記事にまとめていますので、合わせてお読みいただけますと幸いです。防草シートをご検討される際は、是非最寄りの営業所までご連絡ください!

関連記事:【庭・畑の雑草対策に!】防草シートで雑草を抑制!

https://tokyotobari.co.jp/tobari-net/2025/01/25/post-790/

お問い合わせ・お見積り

◆ お電話からのお問い合わせ

【東京戸張 農産事業部】

・東京営業所:0533-68-7155

・愛知営業所:0533-68-7155

・岡山営業所:086-244-3112

・福岡営業所:092-722-2770

・鹿児島営業所:092-722-2770

※最寄りの営業所へお問合せください。

◆ メールでのお問い合わせ

本記事に関連する商品について

農業資材のプロとして、防鳥網や防風ネットなどの製品販売、施工、

その後のサポートまでワンストップで手掛けています。

現場でのさまざまな経験を基に、皆様の役に立つ情報を発信していきます。