■最終更新日:2025.12.5

茶棚ってなに?被覆栽培でおいしいお茶作り|かぶせ茶,碾茶,玉露

世界には、ざっくり大きく分けて2種類の国があります。コーヒー派の国、お茶派の国です。

日本は平安時代に唐からお茶がもたらされて以来、栽培方法、飲み方ともに発展したお茶派の国と言えるでしょう!!(諸説あり)

そんな日本のお茶は、発酵させない緑茶が主流ですよね。一見、紅茶や烏龍茶のような発酵茶よりも種類が少なく見えますが、そんなことはありません。

緑茶栽培では「生育時に日光をどれだけ当てるか」など、細かい調整で味や品質が変わってきます。

この記事では、日光の当て方を工夫しておいしいお茶を作る「被覆栽培」について、わかりやすく紹介していきます!

被覆栽培ってなに?

被覆栽培(ひふくさいばい)は、チャノキの新芽に「覆い(=かぶせ)」をかけて、日光を遮って育てる方法のことです。この被覆は「かぶせ」と呼ばれ、かぶせを行わない茶栽培に比べ手間がかかるものの、高品質な茶葉をつくるために使われる方法の一つです。

被覆栽培で作られるお茶には、「かぶせ茶」「碾茶(抹茶の原料)」「玉露」などがあり、どれも高級な茶葉として知られています。

古くは16世紀後半から、茶葉を霜害から守るために被覆したのが始まりといわれています。被覆によって味も向上し、その後安土桃山時代に花開く茶の湯の文化に貢献しました。

参考:農研機構「被覆茶安定生産マニュアル」

https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/files/hihukucha-antei_man201803.pdf

「かぶせ」の4つのうれしい効果

被覆栽培(=かぶせ)では、茶の樹に覆いをかけて日光と熱を遮ります。この方法によって、茶葉の成分や味わいに大きな変化が生まれます。主な効果は次の4つです。

① 旨味成分が豊富になる

茶葉には、うま味成分であるアミノ酸が多く含まれています。中でも代表的なのが「テアニン」で、茶葉中のアミノ酸の約半分を占めています。このテアニン、お茶特有のアミノ酸で旨味として美味しいほか、脳の興奮を抑えリラックス効果があるなど身体にうれしい成分でもあります。テアニンは茶樹の根で作られ、葉に蓄えられます。ところが、日光や高温にさらされると、テアニンは「カテキン」という渋み成分へと変化します。被覆栽培では、日光をあえて減らしてテアニンの変化を抑えるため、うま味がしっかり残った茶葉が育つのです。

一方、日光を多く浴びた茶葉は、カテキンが増えて渋みの強いさっぱりとした味になります。

参考:京都府「テアニンについて」

https://www.pref.kyoto.jp/chaken/teanin.html

② 葉の色が濃くなる

茶葉の緑色は、葉緑素(クロロフィル)によるものです。光合成を行うために欠かせないこの葉緑素は、被覆によって日光が減ると、茶の樹が少ない光でも光合成できるよう、より多く作られるようになります。 その結果、葉緑素が豊富になり、見た目にも濃く鮮やかな緑色の茶葉に育ちます。

③ 形が変わる

日光が不足すると、茶の葉は少しでも光を取り込もうとして面積を広げ、大きく柔らかく成長します。こうして育った茶葉は、加工に適したやわらかな質感になります。

特に「手もみ茶」の製造には、こうした柔らかく薄い葉が最適です。手もみされた茶葉は、細長く伸び、ツヤのある美しい仕上がりになります。

④ 香りが変わる

お茶の香りは、さまざまな成分が複雑に混ざり合って生まれます。日本の緑茶では、「青葉アルコール」が主要な香気成分ですが、被覆栽培では「ジメチルスルフィド」という成分が増える傾向にあります。

ジメチルスルフィドは、青海苔のような独特の香りがあり、「覆い香(おおいか)」と呼ばれています。この香りは被覆栽培ならではの特徴です。

参考:農研機構「玉露のヘッドスペースに含まれる香気寄与成分」

https://www.naro.go.jp/project/results/4th_laboratory/nifts/2020/nifts20_s12.html

被覆材は何を使うの?

茶葉を日光から守るための「被覆材」には、さまざまな種類があります。伝統的な方法では、「ほんず」と呼ばれる葦簀(よしず)と藁(わら)を組み合わせた素材を木枠にかけて使用します。

現在では、「寒冷紗」や「遮光ネット」を使うのが主流です。中でもおすすめなのが、「ラッセル編みの遮光ネット」です。

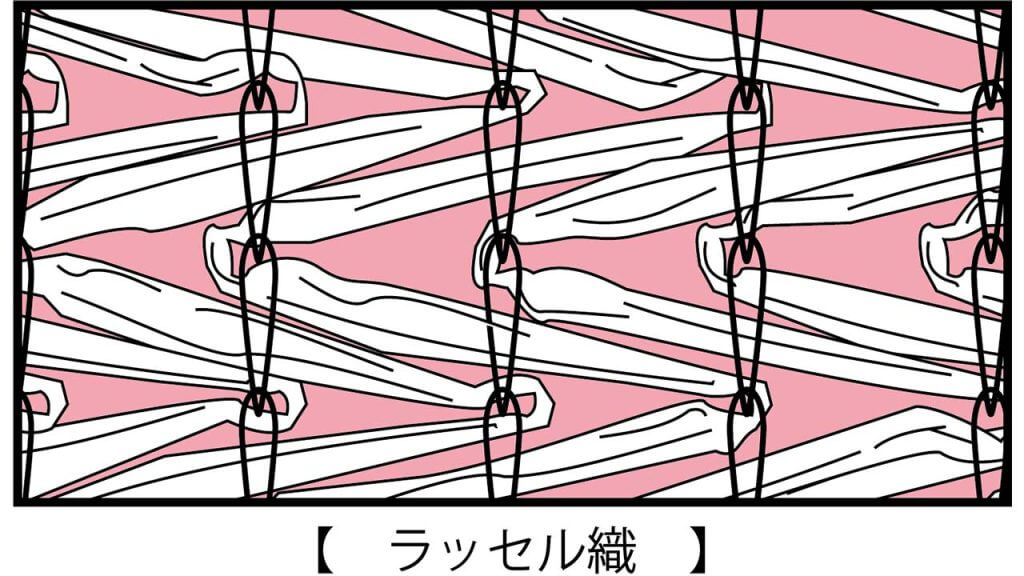

●ラッセル編みとは

網目を縦方向に連続して編み込む織り方で、次のような特徴があります。

・網目がずれにくく、耐久性に優れている

・伸びにくく、ほつれにくいため加工がしやすい

・柔らかく、カーテン式や天井部分にも使いやすい

・高単位PE(ポリエチレン)製のものは特に耐候性が高い

被覆に使う遮光ネットは、目的や気候条件によって選ぶ必要がありますが、一般的には遮光率75〜90%のものが使用されます。

遮光率が低すぎると光を通しすぎて効果が薄く、高すぎると通気性が悪くなったり、日照不足で茶の樹が徒長してしまう恐れもあるため、バランスが大切です。

【農作物の日差し】遮光ネットの効果、種類と選び方【熱中症対策】

https://tokyotobari.co.jp/tobari-net/2025/03/05/post-1417/

直掛けと棚掛けってなに?

茶樹を被覆材で覆う方法は、主に「直掛け」と「棚掛け」の2種類があります。

■直掛け被覆

茶樹に直接、遮光ネットなどの被覆材を掛ける方法です。

【メリット】

・被覆材のみを使用するため、初期投資のコストが少ない

【デメリット】

・高温になりやすい

ネットと葉の距離が非常に近いため、空気の流れが妨げられます。特に日差しの強い日には熱せられたネットが近いこともあり内部の温度が上がりやすく、葉やけをおこすなど茶葉にとって過酷な環境になるおそれがあります。

・ネットが葉にあたることがある

ネットと葉が近いため、風が強い場所などではやわらかい新芽にネットが擦れて品質を下げるおそれがあります。

■棚掛け被覆

棚掛けは、茶畑の上に果樹棚のような骨組み(棚)を設置し、その上から遮光ネットをかける方法です。直掛けに比べて管理はやや手間ですが、以下のような大きなメリットがあります。

【メリット】

・光がやわらかく拡散される

ネットと茶葉の間に距離があるため、遮光ネットから漏れる光が自然に拡散され、茶葉全体にやさしく降り注ぎます。これにより、光のムラや葉焼けのリスクが減り、品質の安定につながります。

・風通しが良く、温度が上がりにくい

棚との間に空間があるため、風が抜けやすく、直掛けに比べて温度が上がりにくい環境が保たれます。高温ストレスを防ぎ、病害の発生リスクも低減します。

・作業性が良い

ネットが上にあることで、摘採などの作業がしやすくなります。ネットを一時的に外すのも簡単です。

【デメリット】

・初期コストが高い

棚の設置には資材費と施工費がかかります。面積が広いほど費用負担も大きくなるため、導入のハードルになることがあります。自治体によって補助金が利用できる場合があるので活用しましょう。

「直掛け方式」、「棚掛け方式」はそれぞれメリット・デメリットがあります。

気候環境や圃場の大きさなどによって条件が変わってきますので、所有の茶畑に合った方法を選びましょう。

東京戸張では遮光ネットの取り扱いはもちろん、茶棚をはじめとした棚の施工も承っております。担当者が圃場にお伺いして測量、自由設計で最適な棚をご提案します!また、防霜ファンの設置にも長い歴史とノウハウを持っています。

【防霜ファン】送風法による霜害対策

https://tokyotobari.co.jp/tobari-net/2024/10/07/post-77/

おまけ|旨味を引き出すお茶の淹れ方

かぶせ茶などのお茶の旨味成分が強いお茶についてご紹介しましたが、遮光して育てていないお茶でも淹れ方で旨味を引き出す方法があるんです。

それが…「氷出し」です!

お茶って普通はお湯で入れますよね。紅茶なら100℃、煎茶なら70~80℃が適しているとされます。それを氷で淹れちゃいます!氷が溶けるのに時間がかかるのですぐには飲めませんが、ぜひ試していただきたい美味しさです。

■氷出しでなにが変わるの?

お湯で煎じる方法と氷出しでは、茶葉から抽出できる成分に違いが出ます。

茶葉に含まれるカフェイン、カテキンは渋みを感じる成分です。これは高い温度で抽出されやすく、低い温度では茶葉の外に出てきにくい性質を持っています。一方、茶葉のもつ旨味成分であるアミノ酸は低い温度でも抽出することができます。

氷出しのお茶はカテキン・カフェインが出にくい温度かつ長時間の抽出で、たっぷりアミノ酸が出るのがポイントです。

【お湯で抽出 …高い温度で短時間】

・高温で、渋み成分のカテキンが出やすくお味さっぱり

・アミノ酸も出るが、短時間であるため少なめ

・カフェインが多いので、シャッキリしたい時におすすめ!

【氷で抽出 …低い温度で長時間】

・低温で、渋み成分のカテキンが出にくくお味まろやか

・長時間でたっぷりアミノ酸が出てくる

・カフェインが少ないので、リラックスタイムにおすすめ!

■氷出し緑茶の作り方

氷だしの緑茶の作り方はとっても簡単。

容器に氷と茶葉を入れて置いておく。以上です!

■作ってみた!

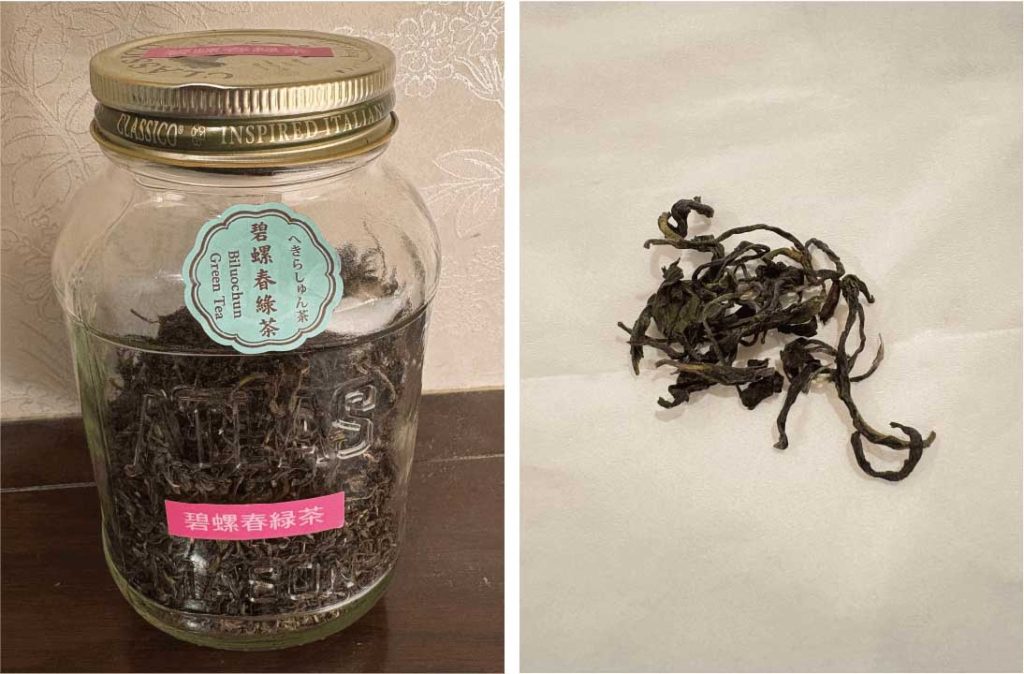

いつも日本茶で作っているのですが、GWに台湾で買った「碧螺春茶」で挑戦しました。中国茶ですがこちらも緑茶です。日本の一般的な緑茶に比べて形がうねうねしているので氷に密着しないけど…うまくいくのか!?

氷出しは時間がかかるので、急須よりも蓋ができるボトルが作りやすいです。茶こしつきだと尚ヨシ!

茶葉と水分の割合は、お湯で淹れるのと同じです。最初から満タンの氷が入らなければ、後から足しでもOK!

完成!気になるお味は…大成功(ピース)!!

香りと味はしっかり、お湯で淹れるよりまろやかな印象です。ですが、思ったよりお湯で淹れた場合との味の差は少なかったです。

旨味については、日本茶の方が氷出しの良さを感じやすいと思いました。

お手頃なものでも日本茶で作ると、「だし入ってる…?」というくらいの旨味が出ることが多いです!氷だしの緑茶を冷やし茶漬けにしても美味しいんじゃないでしょうか。

このように、東京戸張ではお茶は飲む専門ですが…栽培に役立つ資材は豊富にそろえております!

農業資材のことなら、お気軽にお問い合わせください!

お問い合わせ・お見積り

◆ お電話からのお問い合わせ

【東京戸張 農産事業部】

・東京営業所:0533-68-7155

・愛知営業所:0533-68-7155

・岡山営業所:086-244-3112

・福岡営業所:092-722-2770

・鹿児島営業所:092-722-2770

※最寄りの営業所へお問合せください。

◆ メールでのお問い合わせ

農業資材の会社に勤めつつ、東京都の小さな庭とベランダで家庭菜園に励んでいます。

ウメ、イチジク、バラ、ハーブ、サボテンなどを育てています。また、実生のカキとアボカドを実らせるべく育成中。

INTJ-A/花木に着く虫は割りばしで取るタイプです。