■最終更新日:2025.12.5

雑草は抜かない方がいい?「草おさえ」でスッキリ&土壌を守る!

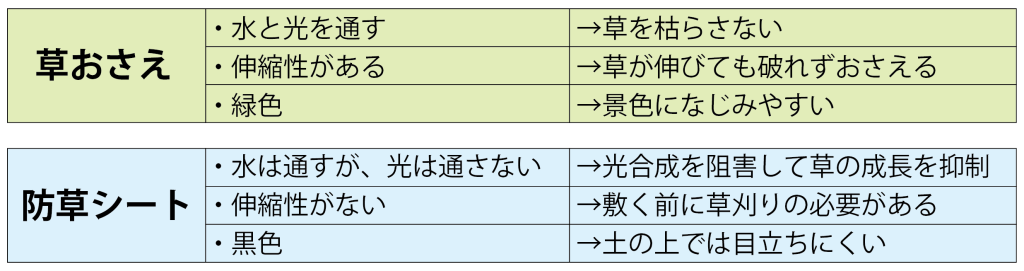

法面(のりめん)、土手、庭の斜面など───。

日当たりが良くても悪くても、旺盛に生えてくる草って本当に悩ましい存在ですよね。見た目がうっとうしいだけでなく、虫や小鳥の隠れ家にもなりますし、夏場の草刈りは命の危険すら感じるほどの暑さです。

完全に邪魔者に思える草ですが、「草が生えているメリット」もあったりします。そこで今回は、草の困った部分をうまく軽減しつつ、草と共存するための方法、「草押さえ」についてご紹介します!

草が役立っていること

草についての困りごとは本当に尽きません。湿気を含んでジメジメするし、見た目も悪い…。家が近くにあれば、ツル植物が壁を這い上がってくることもあります。また、町内会などの草刈りに参加するのも「必要とはいえ、面倒だな…」と感じる方も多いでしょう。

そんな“厄介者”に見える草ですが、実は私たちの生活にとって役立つ一面もあるんです。では、厄介しかないように見える草の役立つ面とは、どういったものがあるのでしょうか。

①土壌の流出を防ぐ

山に雨が降るとき、木の根が土砂崩れや土の流出を防いでくれる、という話はよく知られていますよね。実は草にも、同じような役割があるのです。

まず、草が生えていることで、強い雨が土に直接当たりません。草が雨を受け止め、ゆっくりと地面に落としてくれるのです。そのうえ、草の細かな根が土をしっかりとつかみ、流れていかないように支えてくれます。特に、平らな場所だけでなく、斜面ではより効果を発揮してくれます。

②土壌をふかふかにする

草は成長の過程で根をぐんぐん伸ばし、土の中を掘り進めることで、固まらない柔らかい土にしてくれます。そして、草が枯れた後は、その根が土の中で微生物のエサとなり、分解されて養分となるだけでなく、根があった部分には空間ができます。

こうして「養分」と「空気」をたっぷり含んだ、ふかふかの土壌になるのです。

反対に、草を根ごと引き抜いてしまうと土は固くなり、そこには固い土にも負けない頑固な草がまた生えてきます。そうしてまた抜くと、さらに土は固くなり…と、悪循環に陥ってしまいます。また、固まった土はとても滑りやすくなるため、歩くときに危険なこともあります。

草の細かい根が土を抱え込みます。

③歩いても滑りにくい

草が生えていない、固くしまった地面は非常に滑りやすく、特に雨が降ると泥になって崩れやすくなります。その点、草が生えている場所は、土が安定して滑りにくくなる上、丈の低い草なら踏んで歩くことができるので、より安全です。

土壌は守りたいけど、もっさりは嫌だ!

草が土壌にとって役立つ存在なのは分かります。でも、実際には「見た目が悪い」「草刈りが面倒」という悩みが残りますよね。特に、庭や人目につく場所だと「草がボーボーで恥ずかしい…」なんてことも。

だからといって、全部引っこ抜いてしまうと、土が固くなって滑りやすくなったり、雨で流されやすくなったりするのも事実。

「土壌を守りたいけど、もっさりした草は困る!」───そんな悩みを解決するのが「草おさえ」です。

草を完全になくすのではなく、「土を守りながら、草刈りの手間を減らし、見た目もすっきりさせる」。そのバランスを取るのが「草おさえ」の大きな魅力です。

草おさえの特徴

草おさえは、簡単に言えば「草をおさえるためのネット」です。まさにその名の通り。でも、ただのネットではなく、こだわりの機能が詰まっています。

ここでは草おさえの特徴を4つご紹介します!

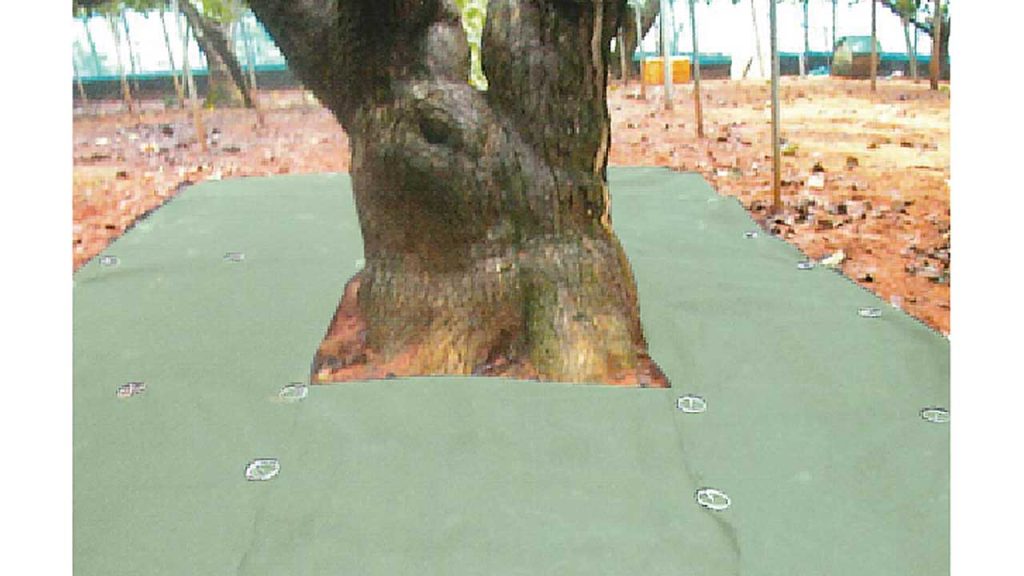

特徴① 草を枯らさず「おさえる」

草おさえは 「水」や「光」を通す特殊なネット。そのため、草自体は生きたまま残りますが、上からしっかり押さえつけることで草丈が立ち上がって伸びるのを防ぎ、見た目もすっきり保つことができます。無理に枯らさないので、草が持つ「土壌保護」の役割もしっかりキープできます。

特徴② 軽量で伸縮性に優れる

草おさえは とても軽く、作業時の負担が少ないのもポイント。また 伸縮性があるため、草が生えた場所にぴったりとフィット。多少草が伸びていても そのまま上からかぶせるだけ で使えます。

もちろん、草が芽吹く前の春先に設置するのが一番楽ですが、後からでも対応可能です。

特徴③ サイズが豊富

草をおさえたい場所といってもさまざまです。土手や法面、畑、庭など、場所によって必要なサイズもバラバラ。

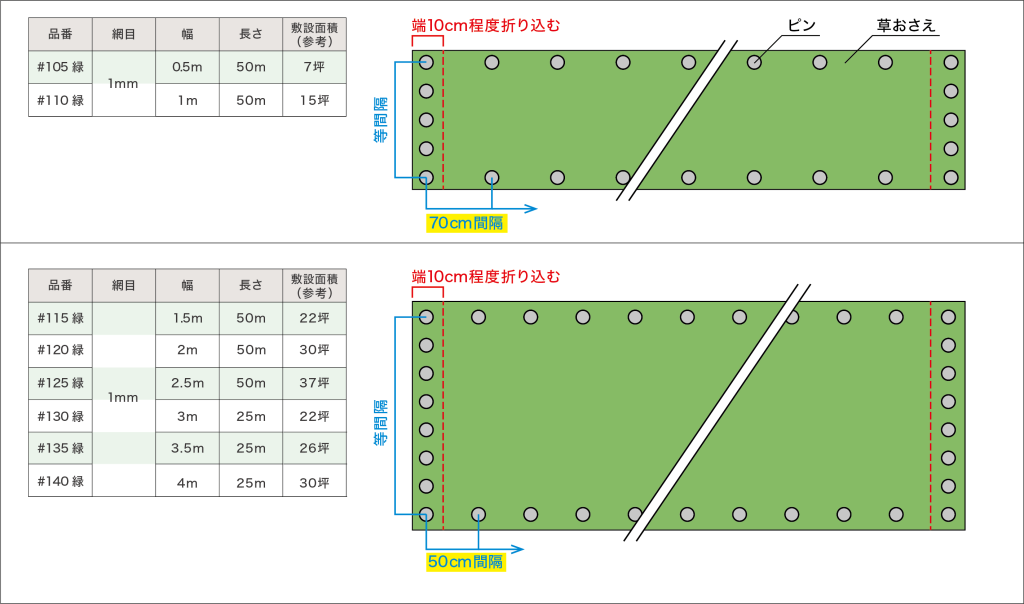

東京戸張の草おさえは「幅8種類」「長さ2種類」 のラインナップがあり、 目的や場所に応じたサイズ選びが可能 です。無駄なく、ぴったりのサイズを選べるのも嬉しいポイントですね。

特徴④ 色がナチュラル

草おさえのネットの色は草のある場所になじむ緑色で、透け感があるため景色になじみます。

防草シートとの違い

草をおさえる道具として「防草シート」もよく知られていますが、草を抑える方法が草おさえとは異なります。

草おさえが「水」と「光」の両方を通しながら「草をおさえる」のに対して、防草シートは「水」は通しても「光」を遮ることで、「草の成長を止める」仕組みです。

つまり、防草シートは光合成ができなくなるため草が育たなくなる、という効果があります。

「とにかく草を生やしたくない!」という場合には、防草シートが効果的です。

一方で、「土壌は守りつつも、草の役割も活かしたい」という場合には草おさえが向いています。

目的に応じて、上手に使い分けましょう。

草を生やしたくなければ「防草トバリシート」!

防草トバリシートの詳しい記事はコチラ!

【庭・畑の雑草対策に!】防草シートで雑草を抑制!

https://tokyotobari.co.jp/tobari-net/2025/01/25/post-790/

草押さえはどんな場所に向いてる?

草おさえは、草を取り除かずに土壌を守りたい場所に向いています。草おさえは、草を根ごと取り除かずに、見た目をすっきりさせつつ土壌も守りたい場所にぴったりです。具体的な場所別にご紹介します。

■ 庭に

日常生活で一番身近な「庭」。

人が歩くことも多く、今は使っていないスペースも、将来「花壇」や「菜園」に使いたくなるかもしれませんよね。でも、一度固くなった土を柔らかく戻すのはとても大変です。

草おさえを使えば草の根が土を耕してくれる効果を活かしつつ、見た目はスッキリ。「いざ使いたい」ときに、良い土のまま使えるのでおすすめです。

■ 法面、土手に

傾斜になっている場所(法面や土手)は、雨が降ると土壌が流れやすくなり、滑りやすさも心配です。

そんな場所では、草の力で土を支えながら、表面を押さえてくれる草おさえが最適。

土壌流出の防止と安全性の両方に役立ちます。

できるなら 夏の草刈り やりたくない(心の俳句)

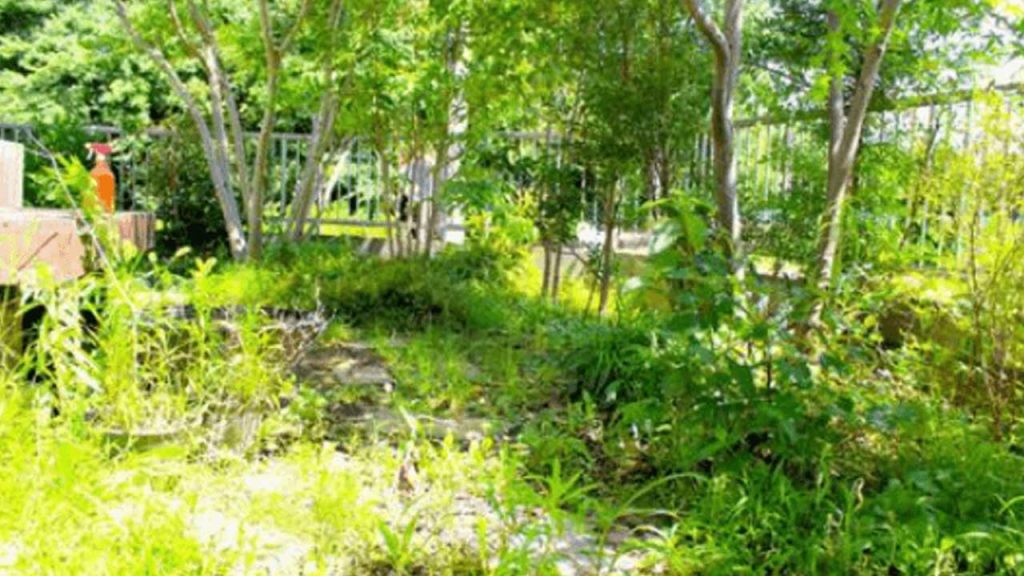

■ 果樹園に

果樹園では、果樹のまわりに草が生い茂ると作業の邪魔になりますが、かといって完全に除草すると土が固くなり果樹に悪影響を与えることも。

草おさえを使えば、草の良いところ(滑りにくさ・土壌の柔らかさ)を残しつつ、作業のしやすさもアップ。特に果樹の根元近くなど、人がよく入るエリアに敷くと効果的です。

草おさえの使い方

草おさえは、土壌に敷いて使用します。軽くて伸縮性があるため扱いは簡単です!

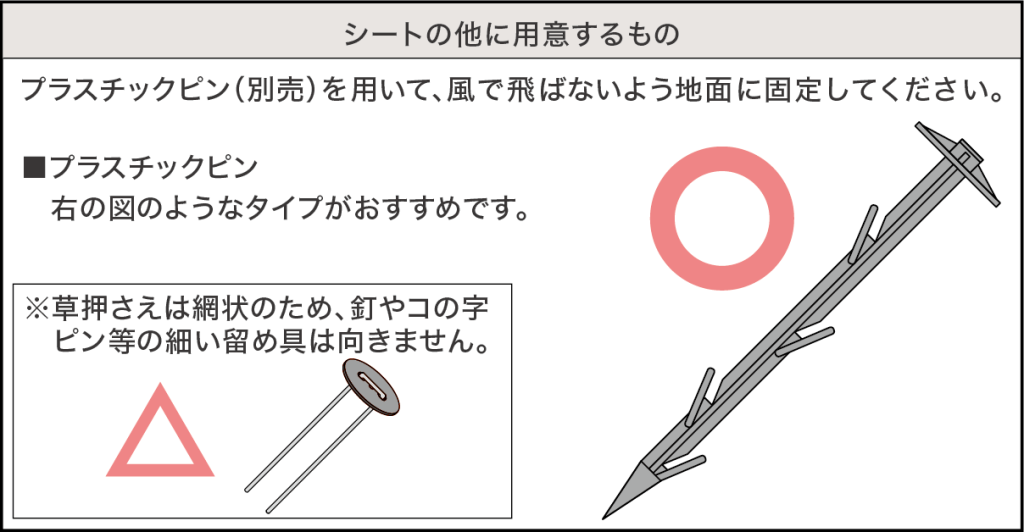

■用意するもの

・草おさえ

・シートおさえピン(本数はカタログの表を参考にしてください)

・ハンマー

■土壌の状態

多少草が生えている状態でも、そのまま敷いてしまって問題ありません。

背が高い草が生えている場合は刈るか、踏んで倒してください。また、木や固い枝があるとネットが破れてしまう場合があるため、取り除いておいてください。

■手順

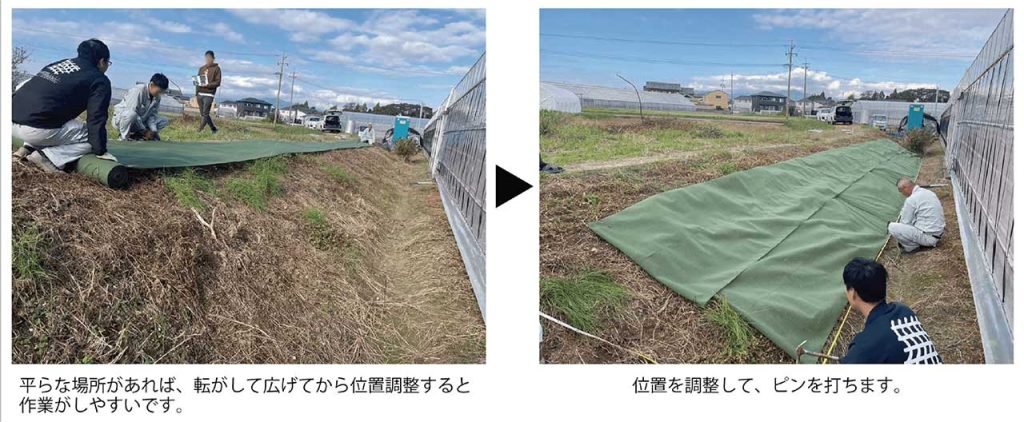

①草を抑えたい場所に「草おさえ」を掛ける。

土壌が平らな場合はロールの状態から転がして伸ばすと楽です。難しい場合は広げてかけてください。

②「草おさえ」の上から直接、土壌にピンを打ち込む。

草をおさえるほか、風で飛んでしまうと危険です。外れないようにしっかりと土壌に打ち込んで留めてください。

■「草おさえ」を張るときの注意点

・草の成長の分、ゆるく張ること!

きっちり張ってしまうと、草がネットを突き破って生えようとします。

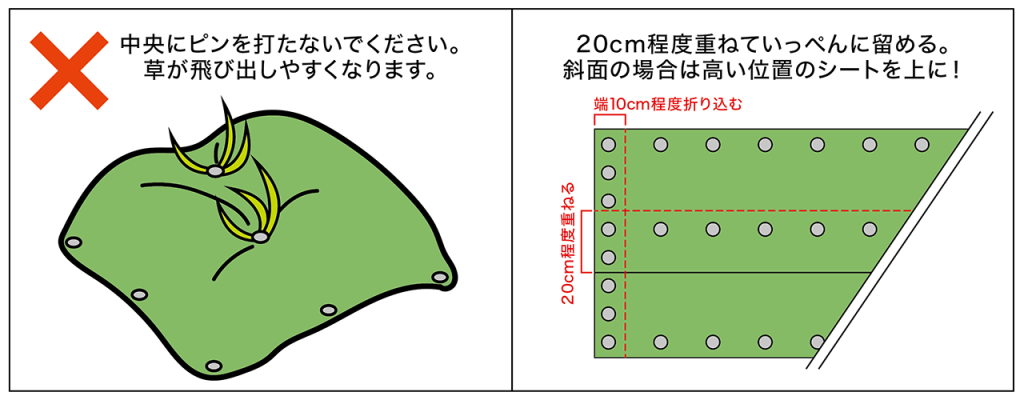

・ネットの中央にピンを打ち込まないこと!

ピンを打った穴を広げて、草が突き抜けてきます。

・ギリギリで重ねないこと!

重ねて使用する際は、20cm以上重ねていっぺんにピンで留めてください。ギリギリで重ねると、隙間から草が飛び出してきます。

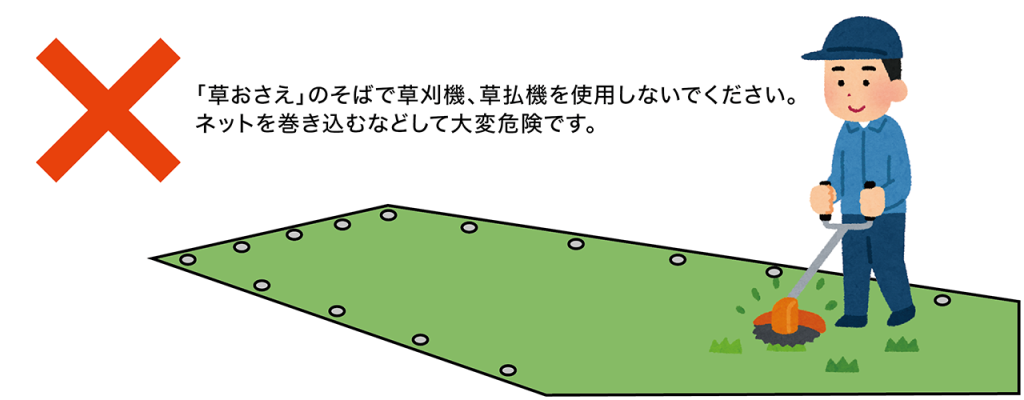

・草刈機、草払機は厳禁!

「草おさえ」のそばで使用すると、ネットが巻き付き大変危険です。

飛び出てきてしまった草は手で刈り取ってください。イネ科の雑草などは飛び出してくることがあります。

状況に応じて、草と付き合っていく

場所により、その用途により草対策の方法は異なります。

家の裏の隙間のような土地などは、草が生えない「防草シート」が良いでしょうし、斜面では草を根絶やしにしない方が良いこともあります。

今年東京戸張では、全国の営業所で「草おさえの試験設置」を行っています。様々な場所でどんなこうかがあるのか….草が茂るころにまたご報告しようと思います!乞うご期待です!

お問い合わせ・お見積り

◆ お電話からのお問い合わせ

【東京戸張 農産事業部】

・東京営業所:0533-68-7155

・愛知営業所:0533-68-7155

・岡山営業所:086-244-3112

・福岡営業所:092-722-2770

・鹿児島営業所:092-722-2770

※最寄りの営業所へお問合せください。

◆ メールでのお問い合わせ

本記事に関連する商品について

農業資材の会社に勤めつつ、東京都の小さな庭とベランダで家庭菜園に励んでいます。

ウメ、イチジク、バラ、ハーブ、サボテンなどを育てています。また、実生のカキとアボカドを実らせるべく育成中。

INTJ-A/花木に着く虫は割りばしで取るタイプです。