■最終更新日:2025.12.4

霜害は春こそご用心!果樹・花芽を守る遅霜対策【防霜,防雹】

霜と言えば冬の風物詩。地域に初めておりる「初霜」は冬の訪れを知らせます。そんな「霜」は冬が明けて春、時には初夏になっても「遅霜」として現れることがあります。この「遅霜」は成長に向かう植物を阻害してしまうため、対策が必要です。

霜とは?

霜(しも)とは、空気中の水分が冷えた地面や植物などに触れて、氷の粒として付着したものです。簡単に言うと、「空気中の水蒸気が直接凍ってできる氷」です。

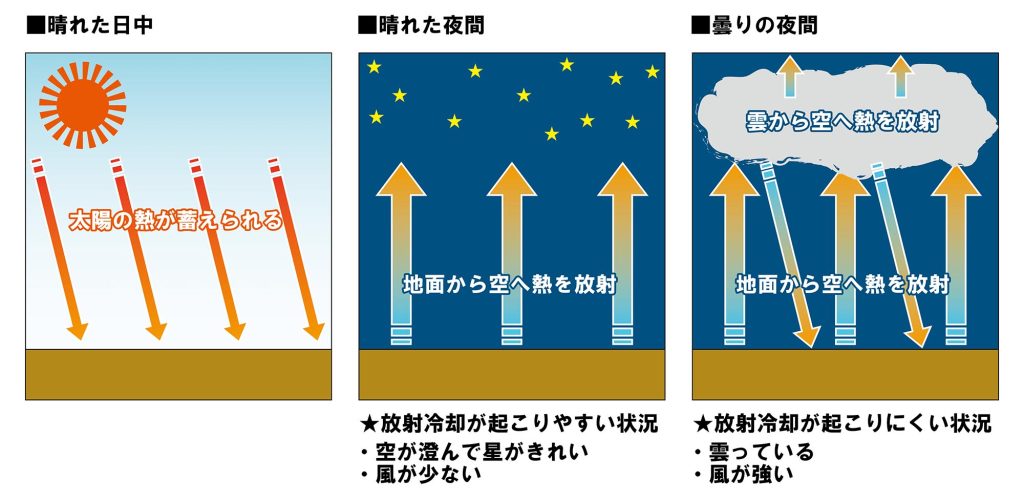

■霜が起こる条件

霜ができやすいのは、次のような条件がそろったときです。

・晴れている(雲がない)

・風が弱い(空気があまり動かない)

・気温が3〜4℃以下

これらの条件がそろうと、朝方にかけて霜が降りやすくなります。これは「放射冷却(ほうしゃれいきゃく)」という現象が強く起こるためです。

■放射冷却とは?

日中に太陽で温まった地面が、夜になると空に向かってどんどん熱を放出して冷えていくことです。このとき、地面やその近くの空気の温度が急に下がるため、空気中の水分が氷になり、霜がつきます。

■霜が起こりにくい条件

逆に、次のようなときには霜ができにくいです。

・曇りの日

→ 雲が夜の間に地面から逃げる熱を跳ね返してくれるため、地面があまり冷えません。

・風が強い日

→ 冷たい空気と暖かい空気が混ざるので、地面近くの温度が下がりすぎるのを防ぎます。

霜の中で、その年の寒候期初めて降りるものを「初霜」、春から初夏にかけての季節外れに遅い霜を「遅霜(おそじも)」または「晩霜(ばんそう)」といいます。遅霜の時期は農作物などが芽吹いたり花を付けるころのため、被害が多く出てしまいます。

霜害とは?

霜による農作物への被害を「霜害(そうがい)」といいます。

霜が降りて植物が凍りつくと、細胞内外の水分が凍結し、細胞が破壊されて「壊死」してしまいます。一度霜害を受けた部分は、冷凍した野菜の食感が損なわれるのと同じで、元に戻ることはありません。

基本的に葉のない裸木以外、どの作物にも霜害は起こりえますが、特に代表的な例をいくつかご紹介します。

■ お茶(茶)

霜害で特に知られているのがお茶です(うれしくない代表例ですが…)。

お茶の主な生産国は台湾・中国南部・インド・スリランカ・ケニアなど暖かい地域が多く、日本のように比較的寒い地域での栽培には工夫が必要です。

お茶の木(チャノキ)は、真冬の間は水分が少なく細胞液の濃度も高いため凍りにくく、マイナス10℃程度まで耐えることができます。また、1~2月の茶芽(ちゃが/新芽)も寒さに耐えます。

しかし、3月ごろから新芽が成長し、水分量が増えることで凍りやすくなります。この時期に訪れ、葉を凍らせてしまうのが「遅霜(おそじも)」です。

■ 果樹

冬の間、葉がすべて落ちている時期には大きな問題はありませんが、収穫前の果実、また春先に出てくる花・新芽・幼果は霜の影響を受けやすいです。特に花が霜で枯れてしまうと、当然その後の実(果実)もつかなくなってしまいます。果樹栽培においても霜対策は重要です。

■ 葉物野菜

白菜・ホウレンソウ・コマツナ・春菊など、冬が旬の葉物野菜は寒さで甘味が増して美味しくなることで知られています。実はこの甘味、植物が凍りにくくするため糖度を高めているからこそ生まれるものです。

ただし、霜に何度も当たりすぎると、組織が壊れて中が傷んだり、見た目が悪くなったりしてしまい、商品価値が下がる原因になります。「寒さによる甘味」と「霜による傷み」、そのバランスをどうとるかが栽培のポイントです。

霜害対策

霜害対策にはいくつか方法があります。圃場の規模や栽培品目によって適した対策をしましょう!対策についていくつかご紹介します。

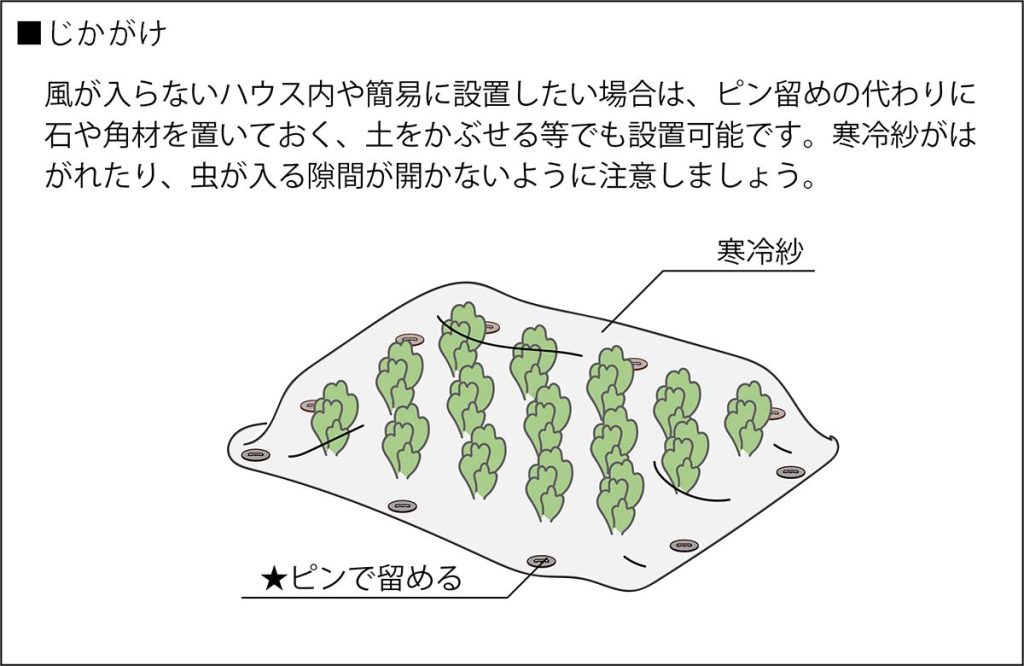

■寒冷紗、不織布による保温

背が低い植物や苗のほか、庭木やプランターでもできる手軽な方法です。

寒冷紗または不織布などの被覆材を作物の上にかけることで、上に逃げる熱を逃がさないようにします。曇りの日に放射冷却が起こりずらいのと同じ仕組みですね。また、周囲から流れ込む冷たい空気も防ぐ効果があります。

もっとも手軽なのが「じかがけ(べたがけ)」という、作物に直接被覆材を掛ける方法です。折れてしまう恐れがある作物にはトンネルを使った「トンネルがけ(うきがけ)」という方法で被覆しましょう。

被覆材についての詳しい記事

・寒冷紗は強い味方!キャベツからミカンまで問題を解決!

https://tokyotobari.co.jp/tobari-net/2025/01/08/post-410/

■モミガラ、ワラを敷く

モミガラ、ワラを土の上にしき、暖かい空気の層を作ることで土からの放射冷却を防ぎます。材料があれば非常に手軽な方法です。地表を覆うのみで、周囲から流れ込む冷気を防ぐ効果はないため、葉物野菜よりも地中の根菜類、植物の根を保温するのに適しています。

■防霜ファン

茶園のチャノキ、サクランボやリンゴなどの果樹、大型の植物に適した方法です。上空の暖かい空気を地表方向へ降ろすことで放射冷却を防ぐ効果があります。大きな投資になるため、導入を検討する際は国や自治体の補助金を利用するとよいでしょう。

防霜ファンの関連記事はコチラ!

【防霜ファン】送風法による霜害対策

https://tokyotobari.co.jp/tobari-net/2024/10/07/post-77/

■燃焼法

気温が下がる朝方にかけて、果樹などの下で火を焚いて温める方法です。労力を必要とする上、近隣に住居が近い場合などは適しませんが、効果的です。

参考:農林水産省「落葉果樹の晩霜害対策 マニュアル(第1版)」

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo03/gityo/kihon_sisin/attach/pdf/sisin3-3-11-2.pdf

おまけ 霜がおわったら雹!?

悩ましいことばかりをご紹介していますが、気象の不安定な春から初夏にかけて雹にも注意が必要です。冷たい上空の空気と温まった地上とで積乱雲が生まれ、上昇気流によって落ちなかった氷の粒が雹となり、かたまりのまま地上に落ちてきます。

雹は葉や花、幼果を傷つけるほか、大きいものは枝も折ってしまいます。雹対策は物理的に防ぐほかありません。雹にお悩みの方は、防虫を兼ねた防雹ネットを検討してみてください。

参考:気象庁「どうして「ひょう」が降るの?」

https://www.jma.go.jp/jma/kids/kids/faq/a3_22.html

厳しい冬の出口、暖かな春が待ち遠しいですが、霜と雹にはご注意を!

これらの対策が気になる方は、東京戸張にご相談ください♪

お問い合わせ・お見積り

◆ お電話からのお問い合わせ

【東京戸張 農産事業部】

・東京営業所:0533-68-7155

・愛知営業所:0533-68-7155

・岡山営業所:086-244-3112

・福岡営業所:092-722-2770

・鹿児島営業所:092-722-2770

※最寄りの営業所へお問合せください。

◆ メールでのお問い合わせ

農業資材の会社に勤めつつ、東京都の小さな庭とベランダで家庭菜園に励んでいます。

ウメ、イチジク、バラ、ハーブ、サボテンなどを育てています。また、実生のカキとアボカドを実らせるべく育成中。

INTJ-A/花木に着く虫は割りばしで取るタイプです。