■最終更新日:2025.12.5

【香港・台湾茶の名店】世界を巡るお茶の話【ヌン活・スリランカ】

日本の代表的な飲み物といえば、お茶ではないでしょうか。緑茶やほうじ茶、番茶は日常的に親しまれ、抹茶はお菓子のフレーバーとしても人気があり、海外でも注目されています。家でも仕事中でも、温かいお茶はほっと心を和ませてくれますよね。

そんなお茶は世界各国でもさまざまな種類が楽しまれています。ウーロン茶やジャスミン茶などの中国茶、インド、スリランカ、ケニアなどで生産される紅茶を始めとした様々な茶葉は、各国でアレンジが加えられています。

この記事では、お茶の歴史や各地でのアレンジ、日本から行きやすい台湾・香港のおすすめ茶葉専門店についてご紹介します!

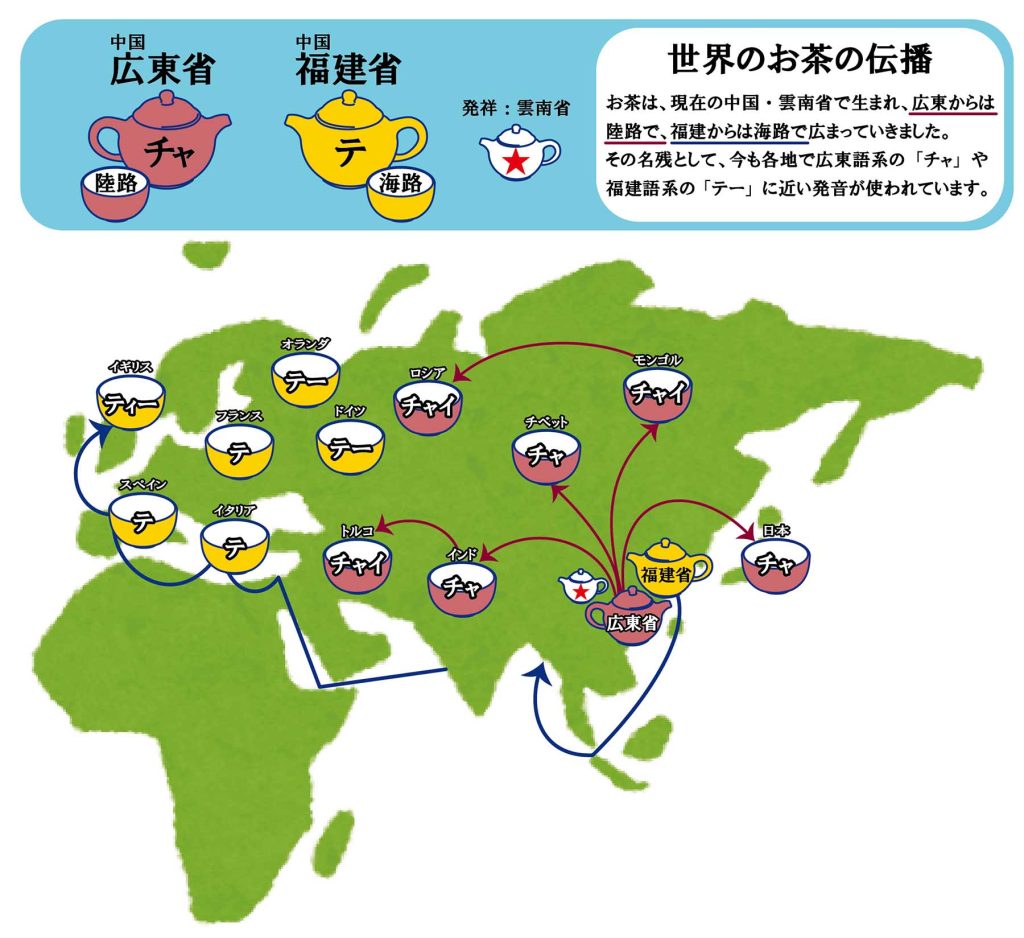

名前からわかるお茶の伝搬

お茶の起源は紀元前2700年ごろの中国とされ、日本へは奈良~平安時代に遣唐使が持ち帰ったことで広まったといわれています。

ところで、日本語で「茶(ちゃ)」と発音するように、韓国では「チャ(차)」、インド(ヒンディー語)では「チャイ(चाय)」、ロシア語では「チャーイ(чай)」と発音されることをご存じでしょうか? これは、中国の広東省周辺で「茶」を「チャ」と発音することに由来します。この地域のお茶は、陸路を通じてインド・モンゴル・日本・トルコ・ロシアなどに広がりました。

一方、福建省からは海路でヨーロッパやアフリカに伝わりました。福建省では「茶」を「テ」と発音するため、英語の 「ティー(tea) やフランス語の 「テ(thé)」 などの名で親しまれています。お茶の伝わり方によって、呼び方にも違いが生まれたのです。

もとは一つの「チャノキ」から

お茶にはさまざまな種類があります。日本の緑茶やほうじ茶、番茶、抹茶、ヨーロッパの紅茶など、それぞれ異なる風味を持っていますが、実はほとんどが「チャノキ(茶の木)」の葉から作られています。

チャノキには、大きく分けて「アッサム種(葉が大きい)」と「中国種(葉が小さい)」の2系統があります。ただし、お茶の味や香りの違いは、発酵や焙煎といった加工方法による影響が大きいです。

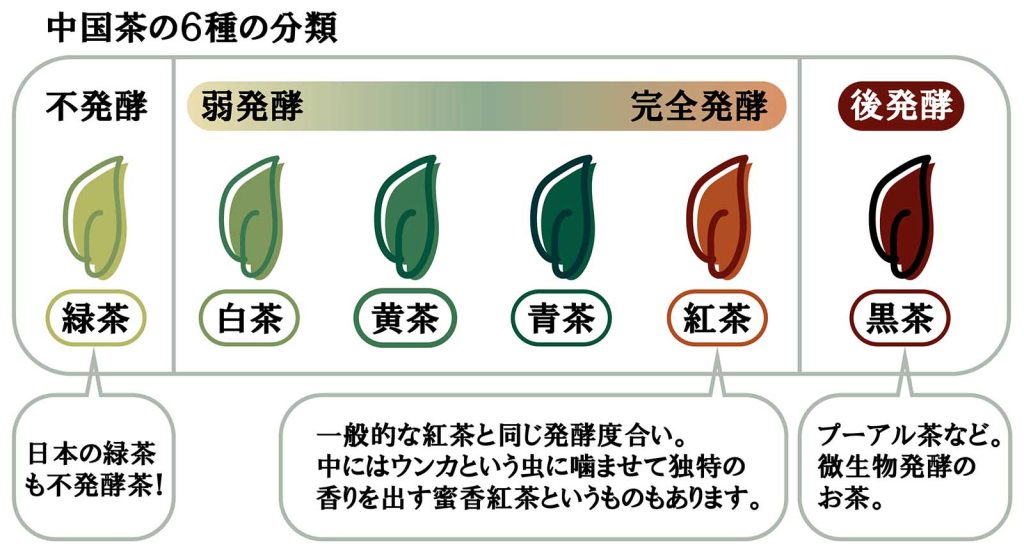

中国茶では、発酵の度合いによって「緑茶」「紅茶」など6種類に分類されます。たとえば、日本の酵させないお茶は「緑茶」に分類され、ウーロン茶は半発酵の「青茶」となります。

ただし、日本で親しまれているお茶の中には、ハーブティーやゆず茶のように茶葉を使わないものや、ルイボスティーやマテ茶のように別の植物から作られるものもあります。

日本のお茶どころ

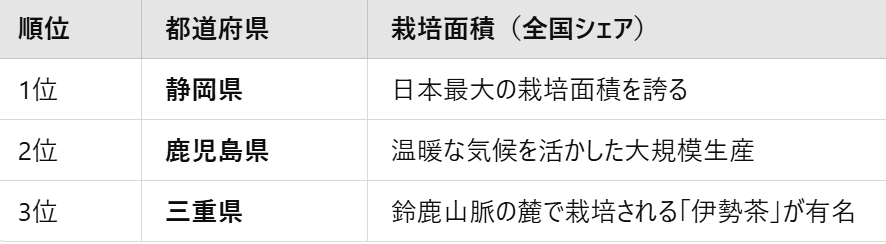

日本のお茶の産地といえば、筆者はまず 静岡県 を思い浮かべます。これは、子供の頃から静岡県が舞台の『ちびまる子ちゃん』が好きだった影響が大きいかもしれません。

さくらももこ先生のお茶にまつわるエピソードは、エッセイにも登場しています。例えば、「奇跡の水虫治療」という話にお茶が重要な役割で登場したり、『コジコジ』に登場する「やかん君」や「カメ吉」などのキャラクターにも、お茶に関する要素が感じられます。先生は相当な「お茶好き」だったのではないでしょうか。

そんなさくらももこ先生ゆかりの静岡県は、日本で最大面積のお茶の産地です。

表の3県で日本全国の70%を占めます。また、玉露や抹茶の生産は京都府多くいほか、石川県の加賀棒ほうじ茶や、長崎県のそのぎ茶等のブランド茶など、お茶によって各地で様々な方法で栽培・加工されています。

参考:農林水産省「茶の主な産地はどこですか。」

https://www.maff.go.jp/j/heya/kodomo_sodan/0105/17.html

各地でのお茶の楽しみ方

お茶は世界中で親しまれ、それぞれの地域ごとに独自の楽しみ方があります。ここでは、各国のお茶文化の一部をご紹介します。

●茶粥(日本・奈良県)

奈良県の郷土料理「茶粥」は、ほうじ茶と冷ご飯で作るシンプルなお粥です。香ばしくさらっとした味わいで、お漬物やおかずとの相性も抜群です。

昔は薪を使って炊事していたため、夜に炊いたご飯を朝に温め直して食べる工夫として生まれたといわれています。お隣、京都府の京町家に住む方々の話でも「昔は夜にご飯を炊く習慣があり、朝は粥かお茶漬けだった」という話を伺ったことがあります。

●セイロンティー(スリランカ)

セイロンティーは、スリランカ(旧セイロン)で生産された紅茶の総称です。特に「ウバ」「ヌワラエリヤ」などの銘柄は有名で、飲んだことがある方も多いかもしれません。

かつてイギリスの植民地だったスリランカでは、今でも1日2回のティータイムを大切にする文化があります。その中でも、スリランカならではの飲み方が「キリテ」です。「キリテ」は紅茶のフレッシュな香りと、濃厚なミルクのコクを楽めるミルクティーです。

【キリテの特徴】

・濃い紅茶に乳脂肪分の高い全脂粉乳(粉ミルク)を加える

・高い位置から注ぎ入れ、空気を含ませてまろやかにする

・日本でも、スリランカ紅茶の専門店やレストランで楽しめる!

また、スリランカには 「政府紅茶局」 という機関があり、スリランカ産の高品質な紅茶には ライオンのトレードマーク が付けられています。日本でもこのマークを探してみると、本場の味を楽しめますよ。

ライオンのマークが目印。特にスリランカで買うと、お手頃価格で本当に香りのよい茶葉に出会えます。

●イギリスのミルクティー

イギリスといえばアフタヌーンティーの文化が有名で、中でも日常的に親しまれている飲み方はミルクティーです。

実は、このミルクティーには 「ミルクを先に入れるか、紅茶を先に入れるか」 という、130年以上続く論争があります。科学的根拠を持ち出しながら議論が交わされ、英国王立化学協会まで巻き込まれましたが、いまだに決着はついていません。結局のところ、どちらを先に入れるかは好み次第ですね。

また、アフタヌーンティーに欠かせないのが、お菓子やサンドイッチ。三段トレイに並べられるのが一般的ですが、一番下の段にはキュウリのサンドイッチ がよく登場します。これは19世紀のイギリスでは、冷涼な気候で育ちにくいキュウリが 「貴族のみが口にできる高級食材」 として富の象徴になっていたためです。お茶を通して、当時の人々の暮らしに思いを馳せるのも楽しいですね。

日本でも、さまざまなホテルや飲食店でアフタヌーンティーを楽しめます。東京では迎賓館赤坂離宮や小笠原伯爵邸、大阪では旧大阪市立博物館 など、歴史的建造物の中で味わえるプランもあるので、ぜひ体験してみてください!

●カラックティー(中東)

カラックティーは、中東で親しまれている スパイス入りの甘いミルクティー です。歴史はそれほど古くなく、インド・パキスタン周辺の労働者が持ち込んだスパイスティーが元といわれています。それゆえ、カラック(Karak)はアラビア語ではなくヒンディー語で、「強い」という意味です。カラックティーは紅茶を強く(濃く)に出して作ります。

【カラックティーの特徴】

・カルダモンやクローブを主に、ショウガやサフランを加えるなど、レシピはお好み!

・小さめのグラスで少しずつ、おしゃべりと一緒に楽しむ。

・保温ポットに入れて1日中楽しむことも!

スパイスが効いた濃厚な味わいが魅力で、リラックスしながらのんびりと楽しむのが一般的です。飲食店にポットを持っていき、大容量でテイクアウトをすることもあります。

また、アラビア語には「サマル(Samar, سمر) 」とい言葉があり、「月明かりの下で夜遅くまで楽しく語り合うこと」 を意味します。特に中東では、涼しい夜に家族や友人とお茶を飲みながら会話を楽しむ文化があります。古くは砂漠で焚火の世話をしながら過ごす時間でもあり、そんなときのお茶はなくてはならない存在だったでしょう。

●バター茶

バター茶にはチベットの「スーチャ」などがあります。

茯磚(だんちゃ)というブロック状に固めて発行した黒茶(プーアル茶などと同じ分類)を煮出し、バターと塩を加えて攪拌したものです。お茶というよりもスープに近い味で、炒った大麦の粉と煉り合せた「ツァンバ」として食べることもあります。このツァンバは、チベット仏教の巡礼地ラサに向かう厳しい道のりでも携帯食として重宝されています。

参考:NHK「天空の大パノラマを行く~青海チベット国道2000キロ」

https://www.nhk.or.jp/archives/chronicle/detail/?crnid=A200511212325001301000

●ロシアンティー(ロシア)

日本では 「紅茶にジャムを入れる」 ものと思われがちですが、実際のロシアンティーの楽しみ方は少し異なります。

ロシアではティータイムが大切にされており、お茶と一緒に甘いものを食べる習慣があります。その中でよく登場するのが 「ワレーニエ(ヴァレニエ)」 という、果物などを砂糖で煮たものです。

【ワレーニエの特徴】

・果物の形を崩さず煮詰めた、ジャムとコンポートの中間のようなもの

・紅茶に入れるのではなく、スプーンでなめながらお茶を飲む

・具材に決まりはなく、松ぼっくりのワレーニエも存在する!

他にも、はちみつのケーキ「メドィーク」や、カッテージチーズに似た「トバローク」に「スメタナ」というクリームとお砂糖をかけた真っ白なデザートなど、お茶のお供に事欠きません。

また、ロシアの伝統的な湯沸かし器 「サモワール」 を囲んでお茶を楽しむ風景は、ロシアならではの温かい時間です。最近はサモワールはあまり家庭では使われていないそうですが、インテリアとしても素敵です。

ロシアのティータイムや料理について興味がある方には、『おいしいロシア』というコミックエッセイがおすすめです!絵柄が可愛らしく、ロシア文化を身近に感じられます。

イースト・プレス社『おいしいロシア(シベリカ子 著)』

https://www.eastpress.co.jp/goods/detail/9784781614540

●香港の「2大・喫茶店のお茶」

香港といえば、飲茶に合う本格的な中国茶を思い浮かべますが、実は“喫茶店のお茶”も外せません!香港ならではの味わいが楽しめる、人気の2つをご紹介します。

① 香港式ミルクティー(港式奶茶)

イギリス植民地時代に根付いた紅茶文化が、香港独自の進化を遂げたのが「香港式ミルクティー」です。年間9億杯も飲まれ、2017年にはなんとUNESCOの無形文化遺産にも登録されました!

【香港式ミルクティーの特徴】

・濃く煮出した紅茶に、たっぷりの「エバミルク」を使用

・なめらかでコクのある味わい

・ ティーカップは「黒白淡奶」が雰囲気抜群

香港ではリプトンのインスタント商品「港式奶茶」も販売されていますが、やはり本場の「茶餐廳(チャーチャンテン)」で味わうのがおすすめ。人々のざわめきや活気の中でいただくことも、香港ミルクティーの魅力の一つです!

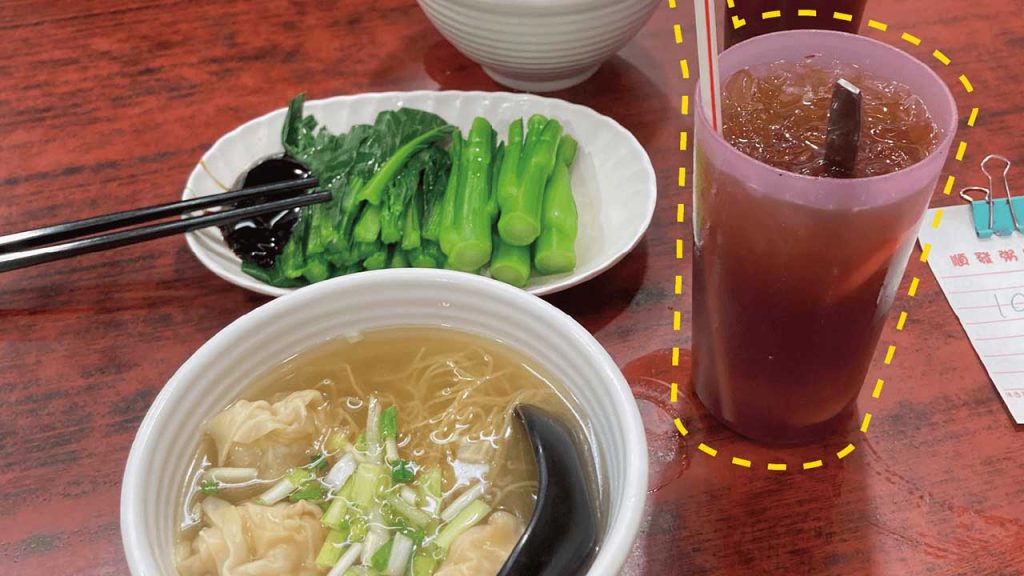

②レモンティー(檸檬紅茶)

香港でもう一つ欠かせないのが、アイスレモンティー!ただし、香港流のレモンティーには“作法”があるんです。

【香港式レモンティーの特徴】

・ 濃いめの紅茶 × たっぷりのシロップ(かなり甘め)

・ 輪切りレモンが5枚以上たっぷり!

・ 飲む前にレモンをガシガシつぶすのが香港流!

香港のレモンティーの作法とは、大量のレモンをガシガシとつぶすこと!

そのまま飲むと、かなり甘くて渋みも強め。でも、レモンをしっかりつぶせば、フレッシュな果汁が加わり絶妙な甘酸っぱさに変化します!

手軽に楽しみたいなら、香港の定番パック飲料「維他(ビタ)レモンティー」もおすすめ。スーパーやコンビニで簡単に手に入りますよ。

世界のお茶文化には、それぞれの地域の歴史や暮らしが反映されています。いつもと違うお茶の飲み方を試して、異文化の味を楽しんでみてはいかがでしょうか?

日本から行きやすい!香港、台湾オススメ茶販売店

日本のお茶はご近所に美味しいお店をご存じの方が多いと思いますので、海外のお茶のお店をご紹介します。

●台湾

台湾は日本から近く、異国の食文化を楽しめる旅行先として高い人気を誇ります。

特に 台湾茶 は、山が多い地形を活かして栽培されており、標高の高い山で作られたお茶は 「高山茶」 と呼ばれます。山や標高によってお茶の名前が変わり、さまざまな味を楽しめるのが特徴です。

また、中国茶は個人消費のお土産であれば、フルーツと違って特別な検疫検査も必要なく安心して日本に持ち帰ることができる、おすすめの特産品です。

ここでは、筆者が「良い買い物ができる!」と思った おすすめの3つのお店 をご紹介します。

①茶楽楼

場所:台北・迪化街

迪化街(てきかがい)は、美しい街並みとショッピングが楽しいエリアです。

このエリアにある茶楽楼は、台湾歴が長い日本人の店主さんが営むお茶屋で、台湾茶についてとても親切に解説してくれます。

台湾茶は、日本茶とは 淹れ方や味わいが異なるため、詳しい説明を聞くと日本に帰ってからも美味しく楽しめます。

【おすすめポイント】

・ 一級品から手頃なお茶まで幅広い品揃え

・ 台湾ならではのお茶請け(茶梅・陳皮粒 など)

・ 烏龍茶焼酎「八田」も購入可能!

お茶と一緒に台湾らしいお茶請けも楽しめるので、ぜひチェックしてみてください。

②林華泰茶行

場所:台北(迪化街から徒歩12分)

老舗のお茶の卸問屋 で、店内には 大きなお茶缶がズラリと並ぶ本場らしい雰囲気があります。

【ここでの買い方】

・ 柱に貼られた料金表 を参考に、希望の茶葉を 量り売り で購入できます。

・ 気になる茶葉の香りを試せる ので、店員さんにお願いすると◎

・ 種類が多いので、事前に気になる銘柄をメモしておくとスムーズ!

「本格的な台湾茶をリーズナブルに買いたい!」という方には特におすすめです。

③猫空 上昜茶荘 SUNYANG TEAHOUSE

場所:ロープウェイ「猫空站」からすぐ

台湾茶好きなら一度は聞いたことがある「木柵鉄観音茶」。発酵・焙煎が強い烏龍茶で、その産地である木柵地区 は、なんと台北市内 にあります。その 木柵地区の中心が「猫空(マオコン)」 です!

【猫空への行き方】台北駅から約1時間

・MRT文湖線で 「動物園駅」 へ

・ロープウェイ に乗り、「猫空站」で下車

【おすすめポイント】

・ 猫空は標高 300~500m の山間部に位置し、 絶景を楽しめる喫茶店やレストランが多数!

・茶畑や、加工場の見学も可能(要予約の場合が多い)

・ 途中にある 台北市立動物園 も広くて見応えあり!(パンダもいます!)

【上昜茶荘(SUNYANG TEAHOUSE)での楽しみ方】

・見晴らしの良いテラスと可愛い茶器で、美味しい烏龍茶が味わえる

・ お茶を使ったデザート も楽しめる

・ お店で飲んだ茶葉を購入できる

猫空の 自然の中で育ったお茶を、実際にその土地で味わう のは格別の体験です。

ぜひ 観光とお土産をセットで楽しんで みてください!

●香港

香港といえば飲茶!飲茶は広東文化で、美味しい点心とともに飲むお茶に決まりはありませんが、香港では烏龍茶とプーアル茶が有名です。

大都会の香港はサイバーパンクな世界観がありますが、その中心部で昔ながらの美味しい烏龍茶(鉄観音)を加工しているお店があります。

④福建茶行 Fukien Tea Co.

場所:MRT上環駅からすぐ

福建茶行さんは1952年創業の老舗のお茶屋さんです。真っ赤なペガサスのトレードマークが目印で、店主の楊さんが、お店のお茶の種類や飲み方について親切に教えてくれます。楊さんは日本のデパートの催事に招待され、烏龍茶を販売したこともあるそうですよ。

お店の一押しは鉄観音(烏龍茶)です。こちらの鉄観音はお店でローストしており、6時間ローストと60時間ローストの2種類があって、飲み比べさせていただきました。筆者は60時間ローストが香ばしくて好みだと伝えたところ、楊さんもそうだとのことで嬉しかったです(笑)

こちらの鉄観音は他の中国茶同様、日本よりも小さな急須と湯呑で煎じます。なんと6煎までいただくことができ、中でも3,4杯目が一番おいしく頂けます。

おいしいのは優雅に何煎もいただく方法なのですが、筆者は最近1L容器にドバっと抽出してしまいます…。

烏龍茶は正直、日本で買えるペットボトル飲料もハイレベルで美味しいと思います。それでも、こちらの茶葉で入れたお茶は香りが甘く、味もまろやかさがあって、替えが利かない美味しさです。

日本の文化や暮らしに欠かせない「お茶」。外国のお茶を知って、ますます日本のお茶の美味しさを知る、とういうこともありそうです!多くの国に個性的で奥深い文化がありますが、お茶や食べ物から知っていくと、より身近に感じることができそうです。

農業資材の会社に勤めつつ、東京都の小さな庭とベランダで家庭菜園に励んでいます。

ウメ、イチジク、バラ、ハーブ、サボテンなどを育てています。また、実生のカキとアボカドを実らせるべく育成中。

INTJ-A/花木に着く虫は割りばしで取るタイプです。