■最終更新日:2025.12.5

【台湾♪シンガポール】海外のおいしいフルーツ【香港♪ドバイ】

日本のフルーツはとてもおいしいですよね。香り高く大きなモモやリンゴ、宝石のようなサクランボ…。色とりどりのフルーツがあふれる日本ですが、意外にも日本人のフルーツの消費量は、ヨーロッパと比べて半分程度なのだとか。これは、日本ではフルーツが少しぜいたく品として扱われる一方、海外ではサラダ感覚でさっぱりとしたフルーツを日常的に食べる国があるためかもしれません。しかし、消費量だけでは測れない「フルーツ愛」に関しては、日本も負けていないのではないでしょうか。

フルーツ好きな日本では、日々おいしい品種の研究が進められています。それでも、気候や日持ちの問題から、日本ではなかなか栽培・流通されないフルーツもたくさんあります。

今回は、そんな「日本では手に入りにくいけど、おいしい!」ものから、「知ってるけど、意外な食べ方!」なものまで、海外のフルーツをご紹介します。

シンガポールのホーカーで食べるフルーツ

シンガポールは日本からの直行便で6~7時間ほど。熱帯性の気候の中で、マレー系、中華系、インド系、アラブ系など様々な文化が共存しています。

グリーンココナッツ

グリーンココナッツは、ヤシの実としてよく知られています。中には飲み物として楽しめるジュースが入っており、さらに胚乳(白い部分)も食べることができます。日本でもココナッツジュースは手に入りますが、通常は外果皮を剥き、殻を露出した状態で販売されており、少し熟したものが多いです。このタイプのココナッツの胚乳はコリコリとした食感で、ジュースにも風味がしっかりと感じられます。

一方、グリーンココナッツのジュースは比較的あっさりしており、クセがなく飲みやすいのが特徴です。胚乳はぷるんとした食感で、フレッシュなグリーンココナッツならではの魅力です。どちらも美味しいですが、ぷるぷるの食感は特に新鮮なグリーンココナッツならではのものです。もし、茶色い殻のココナッツが苦手だったという方でも、フレッシュなグリーンココナッツを試せば気に入るかもしれません。

クワイ

日本の園芸学の分類ではクワイは完全に「野菜」ですが、所変わればフルーツの顔をしています。日本では比較的手に入りやすいですが、食べ方が珍しいのでご紹介します!

シンガポールのホーカー(屋台村)では大抵、フルーツをカットして提供するお店があり、マンゴー、パイナップル等に氷とシロップかけて楽しむことができます。その中に見慣れないものが!なんとクワイでした。味も見たままのクワイなのですが、甘いフルーツと一緒に食べると、サクサク食感が爽やかで新鮮に感じました。興味がある方はぜひ、かき氷などのデザートに添えて試してみてください。

”いろいろな”バナナ

実は、バナナには多くの種類があることをご存じですか?生食用、調理用を合わせると300品種はあるそうです。日本でよく見かける輸入バナナは「キャベンディッシュ種」ですが、最近では沖縄などで他の品種も栽培されるようになりました。それでも、バナナが豊富に並ぶ市場に行くとその種類の多さに驚きます。長さが腕ほどあるものや、皮が薄いもの、小さいもの、とんがったものなど、様々な形があります。味も、まったりと甘いものから、リンゴのように甘酸っぱいもの、香りが良いものなど様々です。バナナの世界は意外に奥深いので、外国に来て「なんだバナナか」と思わず、ぜひ試してみてください!

ジャックフルーツ(波羅蜜/パラミツ)

ジャックフルーツは、熱帯地域で広く栽培されているフルーツです。筆者が初めて見たのは、タイの市場でした。見た目は、小さな棘のある緑色のドリアンが巨大化して横たわっているような姿で、中を割ると、黄色い繊維の塊のような果肉部分が現れます。重さはなんと40kgにもなるため、小分けされていないと旅先では食べるのが難しいフルーツです。

初めて食べたのはシンガポールのスーパーで、小分けにパック詰めされたものでした。酸味がなくて甘く、果汁はそれほど多くないのに食感がジューシーでした。ツルっとした舌触り。繊維質なのに口に残らず、柔らかいため食べやすいです。食べているときは何ともありませんが、汁気が乾くと少し臭うため、ウエットティッシュで口元を拭きながら食べるのがおすすめです。

また、ジャックフルーツだけを大量に食べるとお腹が痛くなることがあるので、現地の方から「食べるときは水を飲みながら」とアドバイスを受けました。おかげで、完食後も不調はありませんでした!もし試される方は、お水の準備をお忘れなく。

さらに、台湾でジャックフルーツのチップスが販売されており、サクサク食感でほんのり甘く、エアリーなバナナチップスのような味です。家族には不評でしたが、筆者は気に入っています。

台湾のそれ、野菜じゃないの?!

日本から近い位置にありますが、南国の雰囲気が漂う台湾。日本で見慣れた食材も、台湾では違った方法で楽しんでいたりします。

プチトマトの糖葫芦(タンフールー)

最近、日本でも「タンフル」として親しまれているこのフルーツ飴。中国発祥の糖葫芦(タンフールー)は、韓国でアレンジされて人気を集めました。台湾では伝統的に夜市で売られており、最も一般的な具材はプチトマトです。筆者は台湾に行く前は全部イチゴだと思っていたので驚きました。

日本の園芸学ではトマトは野菜に分類されますが、糖葫芦(タンフールー)では立派なフルーツに変身!パリッとした歯触りの甘い飴と、弾けるようなプチトマトの酸味と旨味が絶妙にマッチして、とても美味しいです。イチゴも良いですが、せっかく台湾に来たなら、ぜひプチトマトを!夜市の食べ歩きにもぴったりです。

ホワイトアスパラガスのジュース

アスパラガスは日本の園芸学で…もういいですね、野菜です。台湾でもデザートとして食べることはありませんが、なんと甘いジュースになっていました。

筆者が飲んでみたのは、「津津蘆筍汁」 という缶ジュース。飲食店の冷蔵庫やスーパーでよく見かけるもので、ホワイトアスパラガスがリボンをかけられた可愛らしいデザインのパッケージが特徴です。

肝心の味は…まさにホワイトアスパラガス! そして甘い!

最初は慣れない組み合わせに少し驚きましたが、甘さと旨み、独特の風味が合わさることで、どこかお菓子のような印象もあり、意外と美味しいと感じました。前述の糖葫芦(タンフールー)と比較すると好みが分かれる味ではありますが、ユニークな味が好きな方なら、試してみる価値はあると思います!

かき氷にトウモロコシ

台湾のかき氷屋さんでは、マンゴーをはじめとしたフルーツやお餅、タピオカ、タロイモなど、トッピングする具材が豊富です。その中で目を引いたのがトウモロコシ!トウモロコシは果物でも野菜でもなく、穀物に分類されますが、別にいいでのです。冷たい氷にトロッとしたトウモロコシのペーストと、しゃきっとした粒、甘味と旨味があわさって美味しかったです。台湾で野菜をスイーツに使用する例を3つあげましたが、どれも野菜の持つ「旨味」を上手に甘さと組み合わせていると思いました。

香港の市場にて

大都会のなかにも人の活気が溢れる香港。海鮮が有名ですが、市場には温暖な気候に合った新鮮な野菜や果物もたくさん売っています。

蟠桃(ばんとう)

「食べたら不老不死になる桃」として、西遊記にも登場する蟠桃(ばんとう)。日本でも少数栽培されていますが、流通量は少ないです。形は白桃のような丸いモモとは異なり、平べったくてヘタのある真ん中がくぼんでいます。見慣れたモモと比べると少し「ぶちゃいく」な印象ですが、筆者は香港で初めて食べ、その美味しさに驚きました!

果肉は柔らかく、繊維を感じないほどなめらかで、濃厚な甘味が広がります。例えるなら、缶ジュースの「ネクター」をほおばっているような感じです。食べ方は、水洗いで産毛を落として、皮ごといただきました。果皮の香りがとても良いので、丸ごと食べるのがおすすめです。形状も平べったいので、ドーナツのようにかじりやすいです。

ちなみに、ホテルの冷蔵庫で冷気の吹き出し口の近くに入れておいたら少し凍ってしまいましたが、半分シャーベット状になっていて、それがまた最高に美味しかったです!

手指黒堤(ムーンドロップ)

「手指黒堤」と聞くと、なんだか少し怖い印象を受けますが、英語では「Moon Drops(ムーンドロップ)」という名前のブドウです。中国語圏では「黒美人指葡萄」など、他にも様々な名前があるそうです。名前を聞くとちょっと不気味に感じるかもしれませんが、実際のお味はとても良いんです!

手指黒堤はポリポリとした食感が特徴で、種がなく、皮が柔らかくて口に残りません。甘味が強くて酸味はほとんど感じられず、ほんの少しの皮の渋みが逆にさっぱりとした後味を引き立ててくれます。日本では流通量が少ないものの、福岡県などで栽培されているそうです。もし見かけたら、ぜひ試してみてください!

ドバイ、アブダビ、魅惑の中東のフルーツ

ドバイがあるUAEでは、中東諸国の様々な国からフルーツが輸入されています。日本でなかなかお目にかからないものも多いので、観光のかたわらに市場やスーパーのフルーツを物色するのも楽しいものです。

シドル(Sidr)/kanar fruit

シドルは日本でいう棗ですが、厳密には品種が異なるようです。kanar fruit よ呼ばれる実の見た目は、オリーブや小さな青りんごのような実で、熟すと緑色から黄色に変わります。緑色の実はあっさりとした甘味があり、黄色く熟したものは、なんとチーズのような香りがしました!

筆者はアブダビで初めてこの実に挑戦し、道端で見かけたシドルの木から実を取って食べてみました。甘味があり、まあまあ食べやすい味でした。その後、市場で見かけた小さな青りんごのような実も同じ実だとわかり、味見したところ、出荷用に育てられたものは格段に美味しかったです!

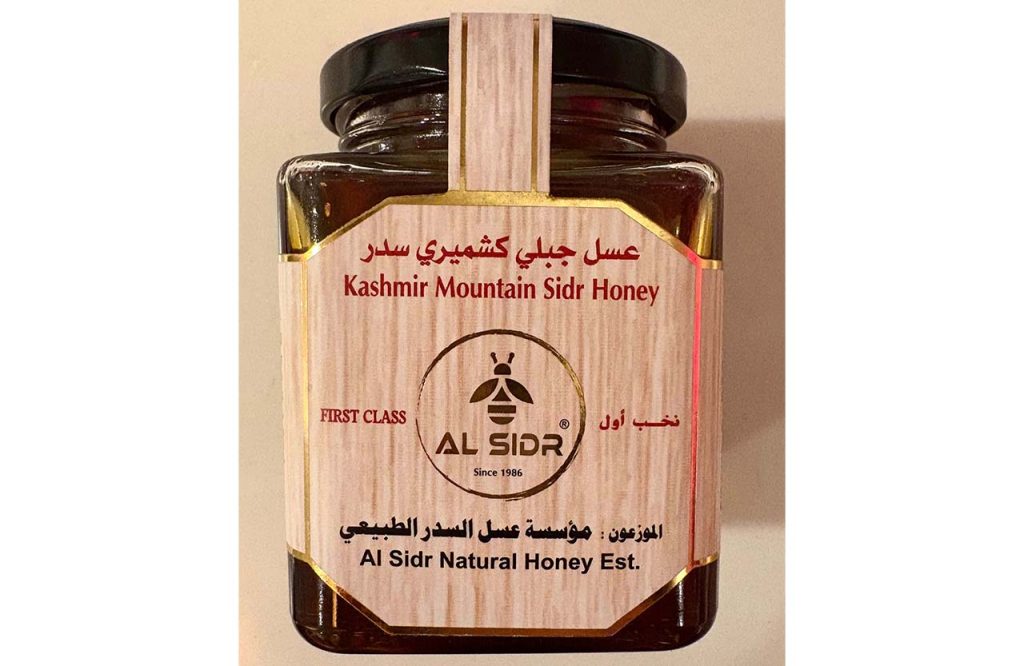

また、シドルの花から採れるハチミツは「シドルハニー」と呼ばれ、抗菌作用が高く、健康に良いとされ、非常に人気のある高級ハチミツです。また、イスラム教の聖典コーランにはシドルが「楽園の神聖な木」として記載され、ハチミツは「人間を癒す神の贈り物」とされています。そのため、シドルハニーは中東のイスラム諸国にとって、特別な存在のハチミツとされています。

生デーツ

ドライデーツは最近、栄養価の高さから日本でも注目されています。また、「オタフクソース」の原材料として使われているため、知らず知らずのうちに親しまれている味でもあります。そんなドライデーツの「生の姿」は、サウジアラビアやUAEでは8月から11月頃が旬とされていますが、筆者は3月のドバイで生デーツを手に入れることができました。

生デーツはカリカリとした食感で、ストレートに甘さが広がります。少し熟れてくると、深みのある甘さに変わります。せっかくの生デーツでしたが、筆者はドライデーツの方が好みでした。

生デーツはフレッシュながらガツンとした甘味が特徴で、ドライデーツは熟成されたまろやかな甘さが魅力的です。食べきれなかった分は、滞在先のラクダにあげると、おいしそうに食べてくれました(もちろん、飼い主さんの許可を得てからです!)。

ちなみに、デーツは雌雄異株で、雄株は実をつけません。そのため、一般的には雌株だけを育て、デーツの花が咲く時期になると市場で売られている雄花を使って受粉します。雄花はコデマリのようなほんのりとした香りがあり、ミツバチがせっせと頭を突っ込んでいました。

イエローピタヤ

黄色いドラゴンフルーツ、イエローピタヤはとても美味しかったです!こちらはコロンビア産で、ドバイのスーパーで手に入れました。日本でよく見かけるドラゴンフルーツは卵型で、白またはピンクの果肉に小さな種が入っており、あっさりとした味わいが特徴です。対して、イエローピタヤは少し細長く、小さめで甘味が強く、大きめの種がカリカリ、サクサクとした楽しい食感を持っています。日本でもぜひ販売してほしいと切に願っている果物ですが、他のドラゴンフルーツと違って、果実に棘が生えるため処理が大変で、生産量がなかなか増えないそうです。もし見かけた方はラッキー!ぜひ食べてみることをお勧めします。

ザクロ

「ザクロは日本にもあるでしょ!」と思われるかもしれません。確かにありますが、実はちょっと違うんです…筆者は子供の頃、ザクロを買ってもらって食べていましたが、とても酸っぱく、見た目が綺麗だから食べていただけで、子供好みの味ではありませんでした。

ところが、中東で食べたザクロには驚きました。瑞々しくてとても甘いんです!オールドドバイなどでは、ザクロを山積みにした屋台があり、そこでフレッシュジュースを作ってくれます。また、アブダビの街中でもテイクアウトのお店の横には大体ジュース屋さんがあり、「ロマーノ」というとザクロジュースを絞ってくれます。

また、アラブ料理ではサラダやムタッパル(ナスのディップ)など、さまざまな料理にザクロの実を散らします。塩気のある料理に、甘くて食感の良い宝石のような実が散りばめられると、見た目も味もグンと引き立ちます。日本の少し酸っぱいザクロも、お酢を使ったドレッシングのサラダなどには良いアクセントになると思います。そのままだとちょっと…という方も、お料理から試してみてはいかがでしょうか。

ちなみに、中東ではザクロシロップがたくさんスーパーに並んでいます。使い方は、薄めてジュースにしたり、ヨーグルトにかけたり、お肉を焼く味付けに使うと、バルサミコ酢のようなコクのある甘酸っぱさがあり、便利で美味しいです。

マンゴー

日本で食べられるマンゴーといえば、宮崎産や沖縄産が有名で、輸入品ではフィリピンやタイなどの東南アジア産が主流です。一方、中東諸国でもマンゴー栽培が盛んで、筆者は1月のアブダビでイエメン産のマンゴーを食べることができました。

筆者の今までで最高のマンゴー体験はタイでのことでしたが、イエメンマンゴーもそれに匹敵する美味しさでした。マンゴープリンのように滑らかな果肉は繊維を感じず、強い甘味で香りにクセもないので、いくらでも食べたい味わいです。筆者が訪れた時期はイエメンマンゴーのシーズンでしたが、数週間前まではエジプトマンゴー、また別の時期にはアフリカマンゴーなど、季節によってさまざまな国のマンゴーを楽しむことができるそうです。

おまけ 食べてはいけない「悪魔の実」

アブダビの砂漠に転がっていた黄色のボール。初めて見たときはテニスボールの不法投棄だと思いました。実はこれ、つる性植物「コロシントウリ」の実で、黄色くなる前はスイカの模様によく似ているそうです。地元の方々はこれを「デザートスカッシュ」と呼んでいるそうで、テニスボールに見えたのはあながち間違いではなかったようです!

この「コロシントウリ」、見た目は可愛らしいのですが、味はとても苦くて渋く、強力な下剤作用があるため「悪魔の実」とも呼ばれています。黄色く熟した後、種だけを鳥がついばむことがあるそうですが、果実自体はどの動物も食べないのだとか。万が一、砂漠で遭難して「小さなスイカ」を見つけても、決して食べてはいけません!

旅先での食材との出会いは一期一会。新しい味に満足できることもあれば、その場で食べ逃したものに再び出会えず、心残りを抱えたまま旅を終えることもしばしばあります。そんな悔しさを口実に、次は食べてやるぞと、再びその場所に足を運びたくなるのかもしれませんね。

農業資材の会社に勤めつつ、東京都の小さな庭とベランダで家庭菜園に励んでいます。

ウメ、イチジク、バラ、ハーブ、サボテンなどを育てています。また、実生のカキとアボカドを実らせるべく育成中。

INTJ-A/花木に着く虫は割りばしで取るタイプです。